パフォーマンス・アートの系譜【後編】──具体、フルクサス、フェミニズムから巨星アブラモヴィッチまで(1950年〜現在)

パフォーマンス・アートはどのように生まれ、発展してきたのか。その歴史を概観する記事後編では、20世紀後半から現在に至るまでの進化と拡大、そして21世紀に入ってからの特筆すべきアーティストを見ていく。

美術史を構成する1つのジャンルとなったパフォーマンス・アート

1900年から2000年への1世紀の間に、パフォーマンス・アートはニッチな芸術活動から世界的な広がりを持つ1つのジャンルへと発展を遂げた。その歴史は、前衛アーティストたちのパフォーマティブな実践がまだ正式なアートとしてカテゴライズされていなかった20世紀前半と、アートとして認知されるようになった第2次世界大戦後の2つの時期に分類できる。また、1950年以降に世界へと広まるまで、こうした活動のほとんどが主にヨーロッパとアメリカで行われていた。

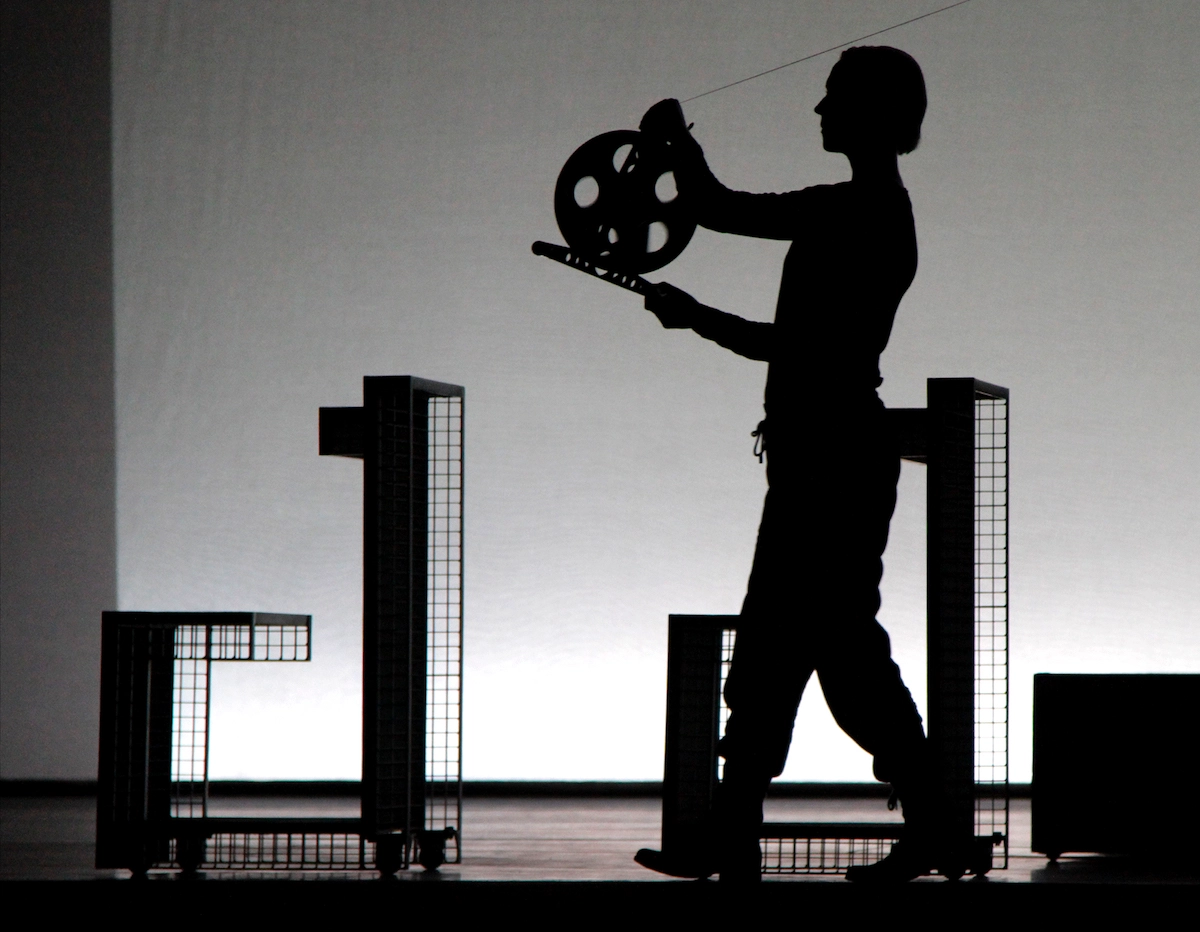

20世紀半ば以前と以後のパフォーマンス作品のもう1つの違いは、カメラへの依存度だ。カメラは最初の頃は記録のために、後には作品それ自体の不可欠な要素として使われ、次第に存在感を増していった。このジャンルと結びつきを深めていった写真や映画、ビデオなどの技術は、一過性のメディアだったパフォーマンスを、事後も残るアート作品へと変容させた。

パフォーマンスをフィルムやビデオなどで記録した映像のクオリティは、1990年代にはメインストリームの映画と遜色ないレベルに達する。その結果、パフォーマンス・アートは観客の前で演じられる行為とは切り離された、映像作品の一形態として受け止められるようにもなっていった。

しかし、1950年以降に起きた変化の中で最も顕著なのは、パフォーマンス・アーティストの大幅な増加だろう。そのすべてをカバーするのは不可能だが、美術史を構成する魅力的な一章である20世紀後半のパフォーマンス・アートを要約して紹介する。

※前編はこちらから。

抽象表現主義、ヌーヴォー・レアリスム、具体

第2次世界大戦後のパフォーマンス・アートの源はおそらく、パフォーマティブな絵画にあるだろう。最も分かりやすい例がジャクソン・ポロックのドリップ・ペインティングだ。このシリーズは、ポロックがカンバスの上に絵の具を滴らせている様子を捉えた写真と切り離せない。こうした写真から影響を受け、1950年代半ばから後半にかけて独自の活動を展開したのが、フランスのヌーヴォー・レアリスムや日本の具体美術協会のアーティストたちだった。

フランスでは、イヴ・クラインが「アントロポメトリー(人体測定)」シリーズ(1960)を制作。ポロックの絵筆に代わって、クラインは女性のヌードモデルを使っている。このシリーズでは、彼が特許を取得したインターナショナル・クライン・ブルーという青い顔料を全身に塗ったモデルたちが、観客の前でカンバスの上を転がるパフォーマンスを演じ、その成果物が絵画作品となった。有名な1960年の写真作品《Le Saut dans le Vide》(虚空への跳躍)には、クラインが建物の屋上から飛び降りる様子が写っている。この写真では、地面には舗道が広がっているだけだが、実際の現場ではアーティスト仲間たちがビニールシートを広げてクラインを受け止めていた。人が写っている写真と写っていない写真の2つを合成することで、私たちが今日知っている象徴的なイメージが作られたのだ。

日本では、1954年に設立された具体美術協会のアーティストたちが、身体性を中心に据えたアートに取り組んでいた。このことは「道具」と「身体」を組み合わせた「具体」というグループ名からも感じ取れる。具体の2人の著名なメンバーは、床にカンバスを置いて作品を制作した。白髪一雄はロープにぶら下がり、足を使って太く滑るような絵の具の軌跡を描き、嶋本昭三は手作りの大砲で絵の具玉を発射したり、顔料の入った瓶を投げたりして、爆発的な飛沫の模様を作っている。このムーブメントで最も広く知られた作品の1つは、田中敦子の《電気服》(1956)だろう。これは原色で塗られた電球や蛍光管をいくつも組み合わせた作品で、まるで原子力時代の着物のようだった。

ハプニングとフルクサス

1950年代後半から1960年代初頭には、ハプニングイベントやフルクサスの活動から、筋書きのないアクションを特徴とする別種のパフォーマンスが生まれた。

ハプニングはしばしば、身の回りの素材や物を寄せ集めて作った仮設的な環境で演じられ、鑑賞者の参加を1つの要素とした。最も有名な作品に、アラン・カプローの《Yard》(1961)がある。廃品置き場のように古タイヤを山積みにしたこの作品は、鑑賞者がよじ登ったり、移動させたり、座ったりすることを意図していた。また、ジム・ダインの《Car Crash》(1960)は、銀色のスプレーで塗装したレインコートとシャワーキャップに身を包んだダインが、エンジン音のような声を発し、観客にぶつかりながら会場を突っ走っていく作品だった。

このような芸術と現実世界の融合をさらに推し進めたのがフルクサスだった。さまざまなメディアを横断し、国際的な広がりを持つ芸術運動だったフルクサスは、プロダクトとしての作品よりも、それを制作するプロセスに焦点を当て、その後のパフォーマンス・アート、コンセプチュアル・アート、ビデオ・アートの発展の基礎を築いた。1961年にジョージ・マチューナスによって創設されたフルクサスのメンバーには、ヨーゼフ・ボイス、ナム・ジュン・パイク、オノ・ヨーコらが名を連ねている。この多彩な顔ぶれが示すように、フルクサスの活動は実に多様だったが、参加者たちは反エリート主義や反権威主義的な姿勢と、「誰でもアーティストになれる」というユートピア的な考え方を共有していた。

パフォーマンスとダンス:ロバート・ラウシェンバーグ、マース・カニングハム、ジャドソン・ダンス・シアター

1960年代初頭には、振付家でダンサーのマース・カニングハムとアーティストのロバート・ラウシェンバーグによって、ダンスをベースにしたパフォーマンス・アートのリバイバルも見られた。このスタイルは、オスカー・シュレンマーによる1922年の《トライアディック・バレエ》(パフォーマーたちが機械のような衣装を付けて演じた、機械時代への讃歌)までさかのぼれる。ラウシェンバーグがカニングハムのために舞台美術や衣装を制作するなど、この2人は頻繁にコラボレーションを行っていた。

ラウシェンバーグ自身もパフォーマンスの振付を手がけ、ほかの2人のパフォーマーと共に大きなパラソル型の帆を背負いながらローラースケートをする《Pelican》(1963)などを作っている。彼はまた、カニングハムに影響を受けたダンサーや作曲家、アーティストらが結成したパフォーマンス集団、ジャドソン・ダンス・シアター(JDT)にも関わっていた。JDTは、ローワーマンハッタンのワシントン・スクエア公園に面したジャドソン記念教会でパフォーマンスを発表しており、イヴォンヌ・レイナー、ルシンダ・チャイルズ、トリシャ・ブラウンなど、コンテンポラリーダンス界の重鎮を輩出した。

ポストミニマリズム、ボディ・アート、フェミニズム

1960年代後半から1970年代にかけてモダニズムは過激な終末期を迎え、アーティストたちはギャラリーのシステムや、そこで展示するために作られた伝統的な作品に反発するようになる。その結果として生まれたのが、形よりもアイデアに重きを置く非中心的で非物質的な美学だった。こうした中で、アースワーク、インスタレーション/プロセス・アート、ビデオ・アート、さまざまな種類のパフォーマンスなど、いくつもの新しいジャンルが勃興。アーティスト自身が作品の媒体となる、単独のパフォーマンスもその1つだった。

ボディ・アートと呼ばれることもあったこうしたパフォーマンスは、際どい逸脱行為を伴うこともあり、中でもヴィト・アコンチやクリス・バーデンの作品では特にこの傾向が強かった。アコンチは、道でたまたま見かけた人物が建物に入っていくまで後を尾けていった。別の作品では、ギャラリー内に組み立てられたスロープの下に隠れ、その上を歩く来場者の足音に反応しつつ妄想を口にしながら自慰行為を行っている。一方でバーデンの作風は、腕を銃で撃たれたり、フォルクスワーゲンの後部に磔にされたりといった自傷的な苦痛に耐えるというものだった。《Five Day Locker Piece》(1971)は、ジムのロッカーの中に5日間閉じこもるというもので、持久力と忍耐力を試すようなパフォーマンス作品のテンプレートとなった。

同じ頃、ヨーロッパでドイツ人アーティストのボイスが行っていたのは、ドイツ空軍のパイロット時代の経験をもとにした自己神話的なパフォーマンスだ。冬場に東部戦線で撃墜された彼はタタール人に救助され、体温が下がらないよう脂肪とフェルトで身を包んでもらったおかげで命を取りとめたと主張し、これらの素材で多くの作品を制作した。最も有名なパフォーマンス《Coyote, I Like America and America Likes Me》(1974)でボイスは、ニューヨークの空港に降り立ってすぐに重いフェルトの毛布に包まれた。そのまま救急車に乗せられソーホーのギャラリーに運ばれた彼は、それから3日にわたって毎日8時間、野生のコヨーテと戯れている。終了後、彼は来た時と同じ方法で空港に戻り、この街を後にした。

オーストリアでは、暴力、性器の露出、そして体液や排泄物を組み合わせた、途方もない下品さで注目を浴びたパフォーマンス・アーティストたちがいた。ウィーン・アクショニストとして知られるギュンター・ブルス、オットー・ミュール、ヘルマン・ニッチ、ルドルフ・シュワルツコグラーは、ヒットラーの第三帝国に進んで吸収されていった事実に目を背けていた戦後のオーストリアに対し、体当たりで反発したのだ。

ブルスは1968年に、公共の場でオーストリア国歌を歌いながら自慰行為や嘔吐をしたり、自分の小便を飲んだり、自分の排泄物を身体になすり付けたりするパフォーマンスを行い、逮捕された。1969年に亡くなったシュワルツコグラーの死因は、芸術行為としてペニスを切り落としたことだという噂が流れたが、これはまったくの作り話だった。しかし、内臓を抜かれた魚や、ミイラのように包帯を巻きつけたモデルを使った彼の「アクション」(モノクロ写真としてのみ残っている)は、相当に陰惨なものだ。そしてニッチは、動物の臓物や死骸、血にまみれたパフォーマンス作品を生み出した。人々の度肝を抜いたこれらの芸術家たちは、後世のアーティストにも影響を与えている。

これまで紹介してきたパフォーマンスに見られる自傷や残酷さ、そして男らしさの誇示は、アート界における男性の特権を反映している。その一方、女性アーティストの存在感の高まりと第2波フェミニズムとが相まって、パフォーマンス・アートに対するまったく別のアプローチが生まれた。

女性の身体というのは常に、個人的、政治的、経済的な自律性をめぐる争いの場となってきた。逸脱行為はお手のものだったキャロリー・シュニーマンはこのようなテーマに触れつつ、女性のセクシュアリティを悪びれず正面から扱った。たとえば、《Meat Joy》(1964)では、男女の一団がソーセージや魚、生の鶏肉をもてあそびながら、踊ったり、床に転がったり、絵の具をかけあったりした。《Interior Scroll》(1975)という作品は、シュニーマンが裸でテーブルの上に飛び乗り、膣から長い帯状の紙を引っ張り出して、そこに書かれたテキストを読み上げるものだ。

オノ・ヨーコの《Cut Piece》(1964)は、性暴力のアレゴリー(寓意)と言えるだろう。これは、ステージ上に座るオノが身に着ている服を来場者が少しずつ切り取っていくという作品で、彼女が下着一枚になるまで続けられた。オーストリア人アーティスト、ヴァリー・エクスポートは、裸の胸の上に箱を被せて街中を歩き回る《Tap and Touch Cinema》(1968)というパフォーマンスを発表。この箱の正面部分には映画のスクリーンに見立てた布がかけられており、エクスポートは通行人の男性たちに、そこから手を入れて胸を触るよう促した。ここには、映画の中で女性がモノ扱いされていることへの批判が込められている。

アフリカ系アメリカ人のアーティスト、エイドリアン・パイパーは、今日ではソーシャル・ジャスティス(社会正義)の問題とされているテーマを探求した。彼女は、白人が恐れていた若い黒人男性になりきるために、公の場でアフロヘアのかつらと口ひげをつけるなど挑発的な行為を行っている。

女性アーティストたちは、常にフェミニズムや政治に関するテーマをはっきり打ち出していたわけではない。たとえばオノは、ニューヨーク近代美術館(MoMA)で個展を開くと勝手に宣言し、美術館の入り口に自作のポスターを貼り付けるという、いたずらのようなパフォーマンスも行っている。女性の体を自然と関連付けた、アナ・メンディエタのサイトスペシフィックなランドアート作品もある。彼女は自分の裸体を草花や泥で覆ったり、全身に泥を塗って自らをカモフラージし、木の前に佇んだりした。

ローリー・アンダーソンは、氷の塊に刃の部分が挟まったスケート靴を履きながらバイオリンを演奏する《氷上のデュエット》(1972)のような、音楽ベースのパフォーマンスを発表。彼女はバイオリンのブリッジの部分に磁気テープのヘッドを装着し、弓に磁気テープの弦を張ることで、この楽器を再生装置に改造している。

ジョーン・ジョナスはビデオとパフォーマンスを融合し、音楽、ダンス、ドローイング、彫刻、衣装デザイン、インスタレーションを組み合わせながら、神話的な物語を通してアイデンティティを探求した。

スペクタクルとしてのパフォーマンス

フィリップ・グラスとロバート・ウィルソンによるオペラ《浜辺のアインシュタイン》(1976)は、パフォーマンス・アートを劇場スペクタクル(*1)へと発展させた作品だ。人気ゲーム番組「ハリウッド・スクエアズ」のセットを思わせる巨大な箱の中にパフォーマーを配置したこの作品は、ウィルソンの斬新な舞台デザインの中で展開する。1976年にフランスのアヴィニョンのオペラハウスで初演され、その後1984年にブルックリン・アカデミー・オブ・ミュージック(BAM)で再演されたこの作品をきっかけに、パフォーマンス・アートはオルタナティブ・スペースから本格的なイベントホールのステージへと発表の場を広げていく。

*1 大仕掛けな見せ物。観客に強烈な印象を与えるように仕組まれた舞台または公演。

南米のパフォーマンス・アート

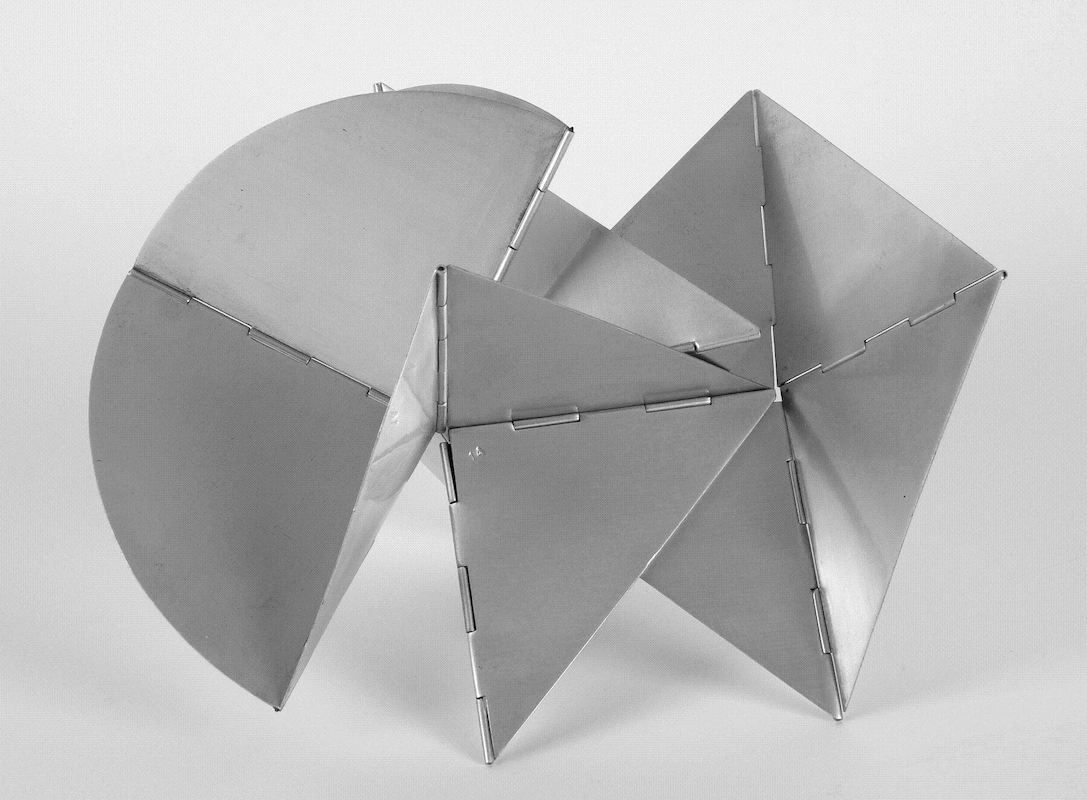

1960年代のパフォーマンス・アートの中心地はニューヨークだったが、ブラジルを中心に南米でも盛んに活動が行われていた。アルゼンチン、チリ、ウルグアイなどほかの南米諸国と同様、民主的な選挙で選ばれた政権が1964年に軍のクーデターによって倒されたブラジルでは、芸術表現が軍事政権に弾圧された。ブラジルのネオ・コンクレティスム(新具体主義)運動に関わった3人のアーティスト、リジア・クラーク、リジア・パペ、エリオ・オイチシカは、この反動的な風潮に対抗するために絵画を捨て、インタラクティブな彫刻やインスタレーションを制作するようになった。当初、これらの作品は純粋に抽象的な表現のように見えた。

たとえば、クラークの「Bicho」シリーズは、アルミニウム製の板から切り出した平らな幾何学的形態を蝶番で繋ぎ合わせた彫刻で、鑑賞者がその形を変えられるようになっている。クラークはまた、伸縮性のあるバンドで2人の人物の手首を8の字状に縛る「Propositions」と名付けたシリーズ作品も発表している。

パペのパフォーマンスで最もよく知られている《Divisor》では、大勢の参加者が巨大なシーツに開けられた穴から頭を出しながら通りを行進した。この作品は、比喩としても、文字通りの意味でも、軍事政権に対する抗議を覆い隠すものだった

オイチシカは、反政府感情を色彩豊かで手触りのある素材に染み込ませた。彼の「Parangolés」シリーズは、サンバを踊る時の衣装として作られたマントのような作品で、ペイントされた布でできており、政治的なメッセージが込められることもあった。彼の没入型インスタレーション《Tropicália》(1967)は、小屋のような構造物や、砂や藁、浅い水溜りなどで覆われた小さな区間で構成される空間だ。この作品は、貧困にあえぐブラジルのスラム街を想起させ、緑豊かな熱帯の楽園というステレオタイプを根底から覆そうとしていた。

1980年代:周縁からメインストリームへ

1980年代に入る頃には、パフォーマンス・アートは世界的な現象としてすっかり定着していたが、やはりその中心地はニューヨークだった。ウォール街が権勢を振るい、元俳優がホワイトハウスの主となり、アーティストが新たなロックスターだと持てはやされていたこの時代、台頭してきたのはテレビや映画によって世界観が形成されたベビーブーマー世代のアーティストたちだ。パフォーマンスは大衆文化と融合し始め、クリエイターたちは芸術と実世界を隔てるギャップを埋めるよりも、芸術とエンタテインメントの間のギャップを埋めることに熱心になっていった。

アート市場が活況を呈したことで、多くのアーティストがコンセプチュアル・アートを捨てて絵画に移行した。そんな中、アート以外のバックグラウンドを持つ人々がパフォーマンスに取り組むようになり、アートの世界とショービジネスの境界が次第に曖昧になっていった。たとえば、ローリー・アンダーソンと交流のあったアンディ・カウフマンは、彼女から影響を受けたアヴァンギャルド・コメディで注目された。アンダーソン自身も、1981年に出したシングルレコード「オー! スーパーマン」が大ヒットしている。エリック・ボゴシアンとアン・マグナソンは、スタンダップ・コメディやロックミュージックからヒントを得たパフォーマンスを経て、テレビや映画の世界に進出していった。

同じ頃、かつてアーティスト主体で運営されていたオルタナティブ・スペースはプロ化されていき、パフォーマンスから偶発的な勢いが失われていった。また、レーガン大統領の緊縮財政で、こうしたスペースを運営する非営利団体への政府助成金も減少した。そんな中、パフォーマンス・アートの新たな発表の場となったのがナイトクラブだ。クラブ57、ダンステリア、アリーナ、ピラミッドクラブなどで行われたな過激なパフォーマンスは、ある意味でこのジャンルのルーツに立ち返るもので、20世紀初頭のキャバレー・ヴォルテール(*2)を思わせた。

*2 1916年にフーゴ・バルによってチューリッヒに設立されたキャバレー。ダダイストが集い、さまざまなパフォーマンスが行われた。

それまでの10年間のように、パフォーマンス・アートは1980年代もビジュアル・アートに影響を与え続けた。シンディ・シャーマンは「Untitled Film Stills」シリーズで、映画に登場する女性のステレオタイプに扮した。また、彼女と同じくピクチャーズ・ジェネレーション(*3)の1人であるロバート・ロンゴは、演出家のロバート・ウィルソンの影響を受けたタブローやスペクタクルをより小さな規模で制作している。

*3 70年代半ばから80年代に台頭した、写真や映像を使った作品で知られるアーティストたち。

忍耐や根気が特徴的な作品にも再び注目が集まった。勤怠管理用のタイムカードを1時間おきに押す行為を1年間続けるなど、儀式的な行為を繰り返す長期プロジェクトに取り組んだ謝德慶は、坊主頭からスタートして髪の毛が肩まで伸びる様子をコマ撮りしたビデオ作品も制作している。また、ウィーン・アクショニズムのスカトロ趣味は、ダンステリアでヤム芋を直腸に押し込んだカレン・フィンリーによって再現された。

さらに、ダンス・パフォーマンスは、キース・ヘリングとビル・T・ジョーンズのコラボレーションなどによって新たな高みに達した。ヘリングはジョーンズの裸体をカンバスに見立てて絵を描いたり、ジョーンズが踊る間に壁にライブペインティングをしたりしている。TR 3というクラブで上演された《Drastic Classicism》(1980)では、ノー・ウェイヴ(*4)のミュージシャン、リース・チャタムがかき鳴らすギターの不協和音に合わせ、振付家のキャロル・アーミテージがステージ上を激しく動き回った。

*4 1970年代末にニューヨークで興った音楽ムーブメント。メロディより音のテクスチャーを重視する傾向が強かった。

1980年代に起こったエイズ危機に対し、パフォーマンスを通して向き合うアーティストや活動家たちも現れた。HIV陽性と診断されたハンター・レイノルズもその1人だ。彼は、パティーナ・デュ・プレイという名のドラァグクイーンとして、エイズ・メモリアル・キルト(*5)の名簿に記載された2万5000人の名前をプリントした黒いサテンのドレスを着てパフォーマンスを行った。

*5 エイズで亡くなった人々を悼み、キルトを作るプロジェクト。エイズが広まり始めた80年代、葬儀社や遺族に忌避され葬儀をしてもらえなかった人々を弔うために始まった。

より多様で複雑化した20世紀末の作品

1990年代初頭も、現代アートの世界ではシンプルなものから複雑なものまでパフォーマンスやパフォーマティブな作品が数多く発表された。タイ人アーティストのリクリット・ティラヴァーニャはフルクサスの手法を復活させ、大量のパッタイを調理してギャラリーを訪れた人々をもてなした。マシュー・バーニーの華麗な映像作品やインスタレーションは、陸上競技、フリーメイソン、ダグラス・マッカーサー元帥などを参照したパフォーマンスによる濃密なアレゴリーを通して、ポスト・フェミニズムの世界における男性性の苦悩を表現している。

中国におけるパフォーマンス・アート

1990年代も終盤に差し掛かると、世界のアートの中心地としてのニューヨークの求心力に翳りが見え始めた。この10年間の最も重要な変化は、中国が世界第2位の経済大国に躍り出たことだろう。中国はアート界においても大国としての存在感を獲得し、パフォーマンス・アートの豊かな土壌となった。そして、多くのアーティストたちが天安門事件の衝撃をもとにパフォーマンス作品を制作している。

天安門事件の後、共産党は政治的な抗議活動を禁止したが、アーティストによる批評的な作品は、ガス抜きのようなものとして当初は容認されていた。たとえばジャン・ペイリー(張培力)は、国営テレビ局の人気キャスターが北京語で水を意味する複数の言葉を読み上げる作品を作っている。このキャスターは、天安門広場のデモについては報道したが、その後に起きた殺戮には触れなかった人物だ。

中国の歴史に言及しながら現在起きていることを批判するアイ・ウェイウェイ(艾未未)の有名な作品には、漢王朝の古い壺を落とした様子を収めた3枚の写真がある(アイはその後当局に拘束され、服役後に国外に逃れた)。またチウ・ジージエ(邱志杰)は、4世紀の書を紙が真っ黒になるまで繰り返し上書きするパフォーマンスを行っている。

2000年以降:アブラモヴィッチからソーシャルメディアまで

2000年から現在に至る20数年の間、パフォーマンスやそれに近いアート作品を制作するアーティストの数は格段に増えた。そのため、例として何人かをリストアップしようとしても、不完全なものになってしまうだろう。それでも敢えて試みるならば、ベルリンを拠点に活動するティノ・セーガルの名が挙げられる。パフォーマーが観客に混じって歌ったり、踊ったり、言葉を交わしたりするサイトスペシフィックな「構築された状況」と呼ばれる彼の作品は、人々の記憶の中だけに残るよう意図されており、セーガルはどんな形であれ記録されることを一切拒否している。

パフォーマンスを記録した映像作品などを発表しているタイのマルチメディアアーティスト、コラクリット・アルナーノンチャイも特筆すべきだろう。その個人的な神話に言及する手法は、イヴ・クラインやヨーゼフ・ボイスを思わせる。アルナーノンチャイの作品は、しばしば絵の具を染み込ませたデニムの服を着たパフォーマーがカンバスに身体をこすりつけて「ボディペインティング」を制作し、その絵と服はインスタレーションの一部として展示される。また、ベルリンとニューヨークを拠点に活動するアンネ・イムホフは、音楽とダンスを組み合わせた催眠的なアンサンブルパフォーマンスを、ガラス張りの床の上と下で演じる作品などを発表している。

このようにパフォーマンスに取り組むアーティストは大勢いるが、その中でパフォーマンス・アートの代名詞となった名前が1つある。セルビア出身のアーティスト、マリーナ・アブラモヴィッチだ。彼女のキャリアは1970年代のボディ・アートにまでさかのぼる。アブラモヴィッチは、長年にわたってパートナーだったウーライ(本名フランク・ウーヴェ・ライジーペン)とともに、人間関係が孕む危うさや公私の境をテーマにしたパフォーマンスを発表してきた。たとえば、2人の髪を1つに結い合わせた作品や、狭い戸口に2人が裸で向かい合う隙間を観客がすり抜ける作品などがある。1988年にコラボレーションに終止符を打った彼らの最後の作品は、それぞれが万里の長城の両端から出発し、2000キロ以上を歩いて真ん中で出会うというものだった。

アブラモヴィッチの活動の特徴は、その驚くべき大胆さだ。彼女が2005年にニューヨークのグッゲンハイム美術館で行なったプロジェクト「Seven Easy Pieces」は、アコンチ、ボイス、エクスポート、ブルース・ナウマン、ジーナ・ペインなどが手掛けたパフォーマンス史に残る作品を再演するというものだった。これらすべての作品はもともと1回限りのものとして意図されていたが、アブラモヴィッチは自らをパフォーマンスの歴史の裁定人に任じ、構わずこれらを再演したのだ。

2010年にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された回顧展「The Artist Is Present」で発表した同名の新作では、アブラモヴィッチは美術館の吹き抜けにテーブルと椅子を置き、展覧会の会期中そこに座っていた。観客は1人ずつ彼女の向かいに座り、好きなだけそこに居続けることができる。順番が回ってくるまでに何時間もかかる長い行列ができたこの作品は、メディアで大センセーションを巻き起こした。これら2つの展覧会(そして「アブラモヴィッチ・メソッド」を教えるアカデミーを設立しようとした短期間の試み)により、アブラモヴィッチは、パフォーマンスそのものを体現する存在へと変容したのだ。

《The Artist Is Present》は、誰もがアーティスト、あるいはパフォーマンス・アーティストになれるというフルクサスの主張に共鳴するものだ。そして、この考え方は年を追うごとに真実味を増している。パフォーマンス・アーティストという言葉は、蔑称としても賛辞としても使える便利なフレーズとして、今や日常的に使われるようになった。そして、モノの消費から体験の消費へと焦点が移った後期資本主義においては、フラッシュモブやバーニングマン(*6)のようなイベントが、群衆をパフォーマティブな集団へと変貌させる。

*6 ネバダ州の砂漠で毎年開催され、数万人が参加する野外フェスティバル。No Spectators(傍観者であるな)というモットーを掲げている。

しかし最も重大な変化は、TikTokやインスタグラムのようなソーシャルメディアがパフォーマンスを日常に浸透させ、アートの1ジャンルという枠組を超えた21世紀の生活様式にしてしまったことだろう。(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews