ピカソ作品をリミックスした現代アート25選。フェミニスト的再解釈から新しいゲルニカまで

20世紀の美術界に「キュビスム」という革命をもたらし、その後のアーティストに大きな影響を与えたピカソ。現代のアーティストがその遺産をどう受け止めているのを探るため、ピカソの名作を題材にした25の現代アート作品をセレクトした。

- 1. ドラ・マール《Untitled(Pablo Picasso)》(1936年)

- 2. フランソワーズ・ジロー《Adam Forcing Eve to Eat an Apple》(1946年)

- 3. ルパート・ガルシア《パブロ・ピカソ》(1973年)

- 4. マルタ・ミヌヒン《Kidnappening》(1973年)

- 5. マリソル《Picasso》(1977年)

- 6. ベアトリス・ゴンザレス《Mural para Fabrica Socialista》(1981年)

- 7. ルバイナ・ヒミッド《A Fashionable Marriage》(1987年)

- 8. ロバート・コレスコット《Les Demoiselles d’Alabama: Vestidas》(1985年)

- 9. ルイーズ・ローラー《Woman with Picasso, 1912》(1986年)

- 10. フアン・ダヴィラ《Picasso Theft》(1991年)

- 11. フェイス・リンゴールド《Picasso’s Studio: The French Collection Part I, #7》(1991年)

- 12. フレッド・ウィルソン《Picasso/Whose Rules?》(1991年)

- 13. ミリアム・カーン《weinende frau nach picasso(29.12.1992)》(1992年)

- 14. エマ・エイモス《Muse Picasso》(1997年)

- 15. シェリ・サンバ《Quand il n'y avait plus rien d'autre que... L'Afrique restait une pensée》(1997年)

- 16. マウリツィオ・カテラン《Untitled(Picasso)》(1998年)

- 17. ディア・アル=アザウィ《Mission of Destruction》(2004-7年)

- 18. 張宏圖《Bird’s Nest in the Style of Cubism》(2008年)

- 19. 森村泰昌《なにものかへのレクイエム(創造の劇場/パブロ・ピカソとしての私)》(2010年)

- 20. カレド・フラニ《Picasso in Palestine》(2011年)

- 21. レイチェル・ハリソン《Untitled》(2011年)

- 22. ケント・モンクマン《The Deposition》(2014年)

- 23. サラ・クワイナー《Women》(2015年)

- 24. メキッタ・アフージャ《Le Damn Revisited》(2018年)

- 25. ソフィ・カル「A toi de faire, ma mignonne」展(2023年)

パブロ・ピカソの死去から50年が経つが、彼の亡霊はいまだ世界中のアーティストたちに取り憑いており、近年、その亡霊とどう向き合うべきなのかが盛んに論じられようになっている。彼の女性差別や冷酷な性格はさまざまな資料から明らかされているが、そうした事実をどう受け止め、評価していくべきなのか。

アーティストたちはこの難しい問いにさまざまな答えを出してきた。ピカソの影響力について考察した者たちは、ピカソが次々に芸術的革新を起こし、他の芸術家に指針を与えた功績を認めながらも、自らを天才と呼んではばからなかった彼のエゴイズムに疑問を投げかけてもいる。

一方、ピカソの暗部に焦点を当てた者もいる。こうしたアーティストたちは、女性に対するピカソの身体的・心理的虐待や、西洋の画家によるアフリカの視覚表現のアプロプリエーション(*1)に彼が果たした役割などを俎上に上げた。さらには、ピカソの有名なイメージの上に現在進行形の闘争を重ねるアプローチもある。ここ数十年はそうしたアプローチを取るアーティストが目立つようになり、スペイン内戦や朝鮮戦争への反応としてピカソが描いた作品がたびたび引用されている。

*1 既存のアート作品や広告写真などを許可なく流用して自分の作品として発表すること。

この記事では、ピカソの芸術や人物像、彼が遺した業績がどう捉えられてきたかを俯瞰するため、23点の現代アート作品に加え、それに先行する2人の女性アーティストの作品を取り上げる。ピカソの恋人や妻だった2人は、独自の芸術を生み出していたにもかかわらず、近年になるまで単に彼のミューズだと見なされていた。

以下、ピカソ没後50周年を記念して今年各地で開催された展覧会に出展されたものも含め、25の作品を年代順に紹介する。

1. ドラ・マール《Untitled(Pablo Picasso)》(1936年)

つい最近まで、ドラ・マールはアーティストとしてよりも、ピカソの恋人でありミューズだった女性の1人として認識されていた。特に、ピカソが女性の泣き顔を描いた一連の有名作品のモデルとしてよく知られた存在だろう。しかし近年、研究者たちは、2人の関係だけでなく、マール自身が手がけた作品についても再考するようになっている。彼女が遺した仕事の中には、シュルレアリスム風の写真のほか、ピカソが《ゲルニカ》を制作する様子の記録など、彼に堂々と向かい合う姿勢が見える作品も含まれている。

《Untitled(Pablo Picasso)》は、ピカソを思わせる作風で描かれた彼へのオマージュだ。彼の顔は重なり合ういくつもの平面に分割され、鼻中隔が上唇の角へと真っ直ぐに下がっている。ピカソの伝記作家、ジョン・リチャードソンをはじめとする評論家たちは、ピカソが恋人たちを肖像画の中でこのように抽象化するのは、自分と関わる女性たちへの心理的暴力だったと主張する。この絵を描いたマールが、仕返しとして意図的にピカソを同じように扱ったのかどうかは分からない。だが、少なくとも彼女はピカソの作風を自在に取り入れ、それを自分のものにしている。

2. フランソワーズ・ジロー《Adam Forcing Eve to Eat an Apple》(1946年)

今年101歳で死去したフランソワーズ・ジローは、ピカソのミューズの中で唯一、彼よりも長生きした女性だ。困難を乗り越えて長い人生を勝ち取ったジローが、ジャーナリストのカールトン・レイクと1964年に出版した回想録『ピカソとの日々』には、芸術家としてのピカソへの称賛と、人間としてのピカソに対する軽蔑が綴られている。彼女はこの本で、ピカソから受けた身体的な虐待や心理的な操作、そして自分や家族を支えるべきだという彼の女性差別的な要求などを明らかにしている。しかし、そうした抑圧にもかかわらず、ジローはアーティストとしてのキャリアを追求し続け、自宅で絵を描き、ピカソと同じギャラリーで展覧会を開いた。

ジローの作品の1つに、ピカソと同棲し始めた年に描かれた《Adam Forcing Eve to Eat an Apple》がある。「イブに無理やりリンゴを食べさせるアダム」を意味するこのドローイングのタイトルは聖書の物語を思わせるが、そこに描かれた椅子やテーブルなど、背景は見るからに現代的だ。絵の中のイブは、手でリンゴを掴んだアダムにそれを口にねじ込まれ、無理やり食べさせられている。ジローは絵のモデルについて、こう明言した。

「この絵のアダムがパブロ・ピカソによく似ているのは当然です。彼は常に私を子ども扱いし、自分の思い通りにしようとしていました」

3. ルパート・ガルシア《パブロ・ピカソ》(1973年)

ルパート・ガルシアは、1960年代のチカーノ(*2)・アート・ムーブメントの中で、抑圧への抵抗運動に関する作品を制作したことで知られる。しかし彼は、折に触れて、フランシスコ・デ・ゴヤからフリーダ・カーロまで、美術史に名を残す偉大なアーティストたちにオマージュを捧げる作品も作っていた。ガルシアがピカソの肖像画を制作したのは彼が死去した1973年で、既存のポートレート写真をもとにポップ・アートのようなスタイルで描いている。顔の半分が黒い影となり、残りの半分は鮮やかな色彩で表されているところは、アンディ・ウォーホルが1966年に制作した有名な自画像を思わせる。

*2 メキシコ系アメリカ人の意(女性の場合はチカーナ)。

ウォーホルは、セレブとしての自身の存在で一種の実験をしていた。自分の顔の複製を作り、流通させることで、自分の人物像がどのように変化するかを試していたのだ。ガルシアも、この作品で似たようなことを試みている。ポップな絵柄でピカソの肖像が醸し出す重厚なイメージを薄め、シルクスクリーンという反復的な手法を用いることで、天才と崇められているこの芸術家を大衆的な存在へと変えようとした。それと同時に、ガルシアが題材に選んだという事実そのものが、ピカソが理解する価値のある人物であることを示している。彼が美術史に与えた影響はあまりに大きく、完全に無視することは不可能なのだ。

4. マルタ・ミヌヒン《Kidnappening》(1973年)

ピカソが亡くなったとき、ほとんどの人は弔辞や追悼文で彼の死を悼んだが、アルゼンチン出身のマルタ・ミヌヒンは別の形で哀悼の意を表した。彼の死を受けてミヌヒンが制作した《Kidnappening》という作品は、彼女が「オペラ・カンタータ・ハプニング」と呼ぶ一種のパフォーマンスだった。ニューヨーク近代美術館(MoMA)など各地で発表されたこの作品は、数時間にもわたる長いもので、時間の経過とともに次第に常軌を逸した展開になっていく。

作品は、キュビスム風に顔をペイントした40人のパフォーマーが、ピカソの絵画に出てくるポーズを取り入れた振り付けで踊るといういかにもピカソらしい形で始まる。2時間ほどダンスが続き、それから芸術の本質についての考察がなされた後、パフォーマーたちは観客を取り囲み、「kidnappening(kidnap:誘拐とhappening:ハプニングを合わせた造語)」と繰り返し唱えながら、客席にいた何人かをミヌヒンの友人が借りたアパートへと連れ去った。危害を加えられる人はいなかったが、この作品の背後にある暴力の可能性と、見る人に衝撃を与えたいという願望は、同じ要素をはらんだピカソの芸術へのオマージュを意図したものだった。ミヌヒンはかつてこう語ったことがある。

「私たちの心の中には、自由や陶酔感を求め、創造し、アリアドネの糸を辿って狭い世界を脱出したいという渇望があります。そうした気持ちを体現しているのがピカソなのです」

5. マリソル《Picasso》(1977年)

マリソルの連作彫刻「Artists and Artistes」は、ジョージア・オキーフ、ルイーズ・ネヴェルソン、マーサ・グレアム、マルセル・デュシャンなど、彼女が実際に会ったことのある憧れの芸術家たちの似姿を大きな木材から彫り出したシリーズで、ゴツゴツした頭部が印象的な作品だ。このシリーズで取り上げられた芸術家の多くは、マリソルが出会った頃にはすでに高齢になっていたため、彼らの皺のよった肌をマリソルはザラザラした木目の質感を残すことで表現している。自分が敬愛する芸術家の記念碑として制作されたこのシリーズの中で、唯一彼女が直接会ったことがなかったのが、作品が制作される4年前に亡くなっていたピカソだ。

ピカソは、このシリーズの他の作品と同様、腰をかけている。これについてマリソルは、年齢を重ねたアーティストたちがくつろげるようにしたのだと述べている。彼女がピカソにオマージュを捧げようと考えたのは、不思議なことではない。同世代の多くの作家と同じく、マリソルはアッサンブラージュ(*3)の作品を作っていたが、この手法は歴史家が言うように、ピカソとブラックがキュビスム時代に起こした革新から生まれたものだからだ。

*3 雑多な物体(日用品、工業製品、廃品など)を寄せ集めて作られた芸術作品やその手法。

情愛を込めて彫られた目と鼻が特徴的な彼女のピカソ像は、今も大きな影響力を誇るモダンアートの象徴的存在を讃えているように見える。一方で、マリソルは作品に独自のひねりを効かせている。よく知られた2枚のピカソの肖像写真を参考にしながらこの彫刻を作った彼女は、ピカソに4つの手を与えたのだ。

6. ベアトリス・ゴンザレス《Mural para Fabrica Socialista》(1981年)

コロンビアのアーティスト、ベアトリス・ゴンザレスは、明確に政治的なテーマを扱った作品を手がけるようになる前は、美術史上の有名作品をもとにしたシリーズを制作していた。彼女は、フェルメールやルノワール、マネなどの傑作絵画から要素を引用し、それらをけばけばしい色彩で表現することでハイアートをキッチュに変換している。主に本や雑誌などの印刷物に掲載された複製(当然ながら実物の絵とはまったく違う)を通して、これらの名画に接してきた第三世界の人々のために、それを再創造する方法を見つけようとしたのだ。

その集大成が、《ゲルニカ》をもとにしたこの巨大な壁画だ。ゴンザレスのバージョンでは、ピカソが用いた黒とグレーの色調は青と黄色に置き換えられ、カンバスと油絵の具ではなく、木の板にエナメルペンキで描かれている。この素材は大衆的な表現分野と親和性が高く、高尚な芸術作品よりも看板や貧しい地域の建物に使われることが多い。ゴンザレスはピカソの作品に敬意を払いながらも(原作の要素はほぼすべて残っている)、この作品の両脇を市松模様で縁取ることで、元の絵の持つ哀感を消し去った。

「社会主義者の工場のための壁画」を意味する作品のタイトル《Mural para Fabrica Socialista》には、ピカソの絵を買っていたような教養あるコレクターやギャラリストではなく、一般大衆に訴えかけようという意図が感じられる。彼女の壁画の幅は12メートル以上もあり、8メートル近くあったピカソの《ゲルニカ》を大きく上回っていることも特筆すべきだろう。

7. ルバイナ・ヒミッド《A Fashionable Marriage》(1987年)

イギリスのブラック・アーツ・ムーブメントの中心的人物だったルバイナ・ヒミッドは、1980年代にたびたびピカソの絵画から人物を抜き出して、彼よりもさらに過激な作品を作っていた。たとえば、彼女の代表的なインスタレーション《Freedom and Change》(1984)は、新古典主義の時代のピカソが描いた《海辺を走る二人の女》(1922)を参照している。ピカソの絵では、乳房がはみ出すほど胸元がはだけた2人の白人女性が手を繋ぎながら海辺を走り抜けているが、ヒミッドはこの2人を黒人女性に変え、肌の露出を抑えた服装で描き直している。

《Freedom and Change》のように分かりやすい形ではないが、《A Fashionable Marriage》もまた、ピカソにオマージュを捧げつつ、その作品が美術史に及ぼす影響力を弱体化しようとしている。《A Fashionable Marriage》は、イギリスの画家ウィリアム・ホガースが上流階級を風刺するため1743年から45年にかけて制作した連作絵画《当世風結婚》に着想を得た作品で、絵の舞台を80年代のイギリスに移し替えたヒミッドは、ザンジバル生まれの黒人女性である自分を取り囲む白人中心のアート界を表現した。

学生時代に演劇のセットデザインを学んだヒミッドは、その手法を用いて制作したこのインスタレーションを2つの部分に分け、1つを「アートの世界」、もう1つを「現実の世界」と呼ぶ。2つの世界の間には、黒人アーティストである彼女自身をモデルにしたスカート姿の人物が立っており、「現実の世界」の壁にはピカソ風のドローイングが2枚掛けられている。どちらにも雄牛が描かれ、片方の絵では従順に横たわる裸婦に雄牛がのしかかっている。また、ドローイングの1枚には「CUT THE BULL」という文が添えられ、ピカソのような白人芸術家を乗り越えたその先に、ようやく解放が待っていることを示唆している。

8. ロバート・コレスコット《Les Demoiselles d’Alabama: Vestidas》(1985年)

ピカソがキャリアの初期に果たした芸術的ブレイクスルーの1つが《アヴィニョンの娘たち》だ。これをリミックスしたロバート・コレスコットの《Les Demoiselles d’Alabama: Vestidas(アラバマの娘たち:着衣)》は、舞台を南仏の売春宿からアメリカ南部に移して描かれている。構図はほとんど同じで、5人の豊満な女性が思わせぶりなポーズをとっているが、コレスコットの描写はある意味ピカソの絵よりもエロティックに見える。彼の絵では娘たちの胸と尻が強調され、特に金髪の女性は、座っているのが辛いのではないかと思うほど尻が突き出ているのだ。コレスコットは、ピカソの絵で使われていた青や白をバブルガムのようなショッキングピンクや毒々しい緑に置き換え、けばけばしい印象を増幅している。

冒頭で触れたように、ピカソの作品にはアフリカ美術を流用したものが少なくない。《アヴィニョンの娘たち》の抽象表現もその1つだとされ、実際、右端で腰掛けている女性の顔はアフリカの仮面になっている。コレスコットは黒人の視点でこのピカソ作品を捉え直し、登場する女性の何人かを黒人に置き換えた。彼がピカソの作品を人種差別的だと見ているのか定かではないが、元の作品で切り分けたメロンのようなものが置いてある場所に、はっきりとスイカと分かるものを描いている。アメリカでは昔から黒人を戯画化する時にスイカを小道具として描いていたことを考えると、示唆的なディテールだと言えるだろう。

9. ルイーズ・ローラー《Woman with Picasso, 1912》(1986年)

ルイーズ・ローラーの写真の多くは、有名な芸術作品の意味を巧みにずらし、いかにそれらが作者や市場、そして男性優位の美術史の文脈の中に限定されたものであるかを浮き彫りにしている。《Woman with Picasso, 1912》は、一見するとタイトルが示す通り、仕事中と思われる女性がピカソの作ったギターの彫刻を持っている様子を写したものだ。だが、この作品名は、数々の有名な芸術作品に付けられた、ありがちなタイトルをもじったもので、そこに意味が込められている。実際、ピカソ自身にも《Woman with Yellow Hair》(1931)や《Woman with Pears》(1909)といった題名の作品がある。

このようなタイトルを自作につけることで、ローラーはピカソの手法に対してフェミニズム的な転覆を図ろうとしている。ピカソが描く女性像のほとんどが静的だった(《Woman with Yellow Hair》には、まどろむ女性が描かれている)のに対し、ローラーの写真の中の女性は動的で、片手は動きの途中でぶれている。しかし一方で、このタイトルはここで私たちが目にしていることへの痛烈な批評でもある。頭の上部が見えないこの女性が何者なのか不明なのに対し、彫刻の制作者である男性の名前が明らかなのは、男女間の力関係が不均衡であることを暗示している。

10. フアン・ダヴィラ《Picasso Theft》(1991年)

ピカソの作品は、過去50年の間に何度も盗まれている。だが、1986年にオーストラリアのビクトリア国立美術館から《泣く女》(1937)が持ち去られた時ほど物議を醸した例はないだろう。窃盗犯は、オーストラリアにおける芸術分野への予算配分の不平等を指摘するためにこの絵を盗んだというメッセージを残していたのだ。ビクトリア国立美術館は《泣く女》を購入するために160万豪ドル(現在の為替レートで約1億5000万円)を費やしていた。たった1枚の絵に途方もない金額が使われたことに激怒したアーティストたちは、芸術作品の価値を一般の人々がどう捉えているかを示すため、それぞれこの絵の複製を制作した(本物は盗難から2週間後に発見されている)。

ピカソの絵を真似て作品を制作したアーティストの1人に、チリとオーストラリアにルーツを持つフアン・ダヴィラがいる。彼は、盗まれた作品の替わりとして自分の作品を買わないかとビクトリア国立美術館に申し出てさえいる(しばらくして美術館から断りの手紙が届いた)。ダヴィラの複製はシドニー大学で展示されたが、それも盗まれてしまい、彼は再度それを作り直した。現在、メルボルンのモナシュ大学が所有しているこの複製の複製は、スペイン語で男娼を意味する「PUTO」という言葉が書かれた額に入っている。これは、ピカソとビクトリア国立美術館の館長の両者を指しているという。ダヴィラに言わせれば、2人とも出世のためなら見境なく権力に色目を使う成り上がりなのだ。

11. フェイス・リンゴールド《Picasso’s Studio: The French Collection Part I, #7》(1991年)

フェイス・リンゴールドの《American People Series #20: Die》(1967)は、近年頻繁にピカソの作品と比較されてきた。《ゲルニカ》を思わせるこの絵の中では、黒人と白人が互いに攻撃し合っている。しかし、最も明確な形でピカソとのつながりが見て取れるのは、キルトとペインティングを合わせた《Picasso’s Studio: The French Collection Part I, #7》だろう。これを含む「The French Collection」と呼ばれるシリーズの主人公は、1920年代にアメリカからフランスに渡り、芸術家になることを目指しているウィリア・マリー・シモーヌという若い黒人女性だ。ウィリアは、リンゴールドと彼女の母親を合せた架空の人物だが、美術史で実際に起きた出来事を背景として描かれている。

この絵の中でウィリアは、《アヴィニョンの娘たち》の絵の前で、ピカソのモデルとしてポーズをとっている。《アヴィニョンの娘たち》に描かれている5人の女性たちは娼婦だと解釈されることが多く、抽象化された彼女たちの顔はピカソが愛したアフリカ美術を参考にしていると考えられてきた。ピカソをめぐる物語が白人男性の天才性を軸に据えているとすれば、リンゴールドは黒人女性を中心に据えてそれを再解釈したと言える。

彼女はウィリアに焦点を当てながら、男性の評論家たちから格が劣る女性的な表現形態だとされたキルトの上にピカソを描くことで、自らが称賛してきたこの天才の物語を書き換えた。インスピレーションの源になったアフリカの表現者たちを見くびっていたピカソの態度について、その過ちを正すのは結局のところ自分たちなのだとリンゴールドは考えているようだ。それをほのめかすように、キルトの下の方にはウィリアが叔母のマリーに宛てて書いたこんな文章がある。

「認めたくないものを無視するのは彼の勝手です。でも真実は芸術の中にあって、芸術家の中にあるのではありません。それがどこから来たかなんて、どうでもいいんです。私たちは鏡を見るたびに、それがどこかを確認するのですから」

12. フレッド・ウィルソン《Picasso/Whose Rules?》(1991年)

この作品でフレッド・ウィルソンは、ピカソとアフリカ美術との複雑な関係に着目し、問題をはらんでいることの多いピカソ作品の代表例として《アヴィニョンの娘たち》を引用している。ウィルソンはピカソの絵をそのまま原寸大で再現し、腰を下ろしている人物の顔の部分にキフェベの仮面の実物を貼り付けた。仮面の目の後ろにはモニターが設置され、そこに流れる映像では、ウィルソンがじっとこちらを見つめている。そうすることで彼は、長い間ピカソ作品の中でないがしろにされていたアフリカ人の視点に気づくよう、西洋の観客に促しているのだ。

《Picasso/Whose Rules?》は、1984年にニューヨーク近代美術館(MoMA)で開催された悪名高い「20世紀美術におけるプリミティヴィズム:〈部族的〉なるものと〈モダン〉なるものとの親和性」展から10年も経たないうちに制作された。同展は、西洋の近代アーティストたちがアフリカの仮面などのオブジェからどのような刺激を受けたのかを探る試みだったが、評論家の多くは、アフリカの芸術作品を意味ある形で見せることができておらず、植民地主義的な従来の見方の繰り返しでしかないと批判した。

この展覧会や、類似した研究の問題点を強調するかのように、ウィルソンはピカソ作品の複製にキフェベの仮面を重ねてみせて、アフリカ芸術が西洋のモダニズムに与えた影響がいかに大きいかを示唆している。モダニズムからアフリカ美術を切り離そうとどれほど試みても、それらを完全に分離することはできないのだ。

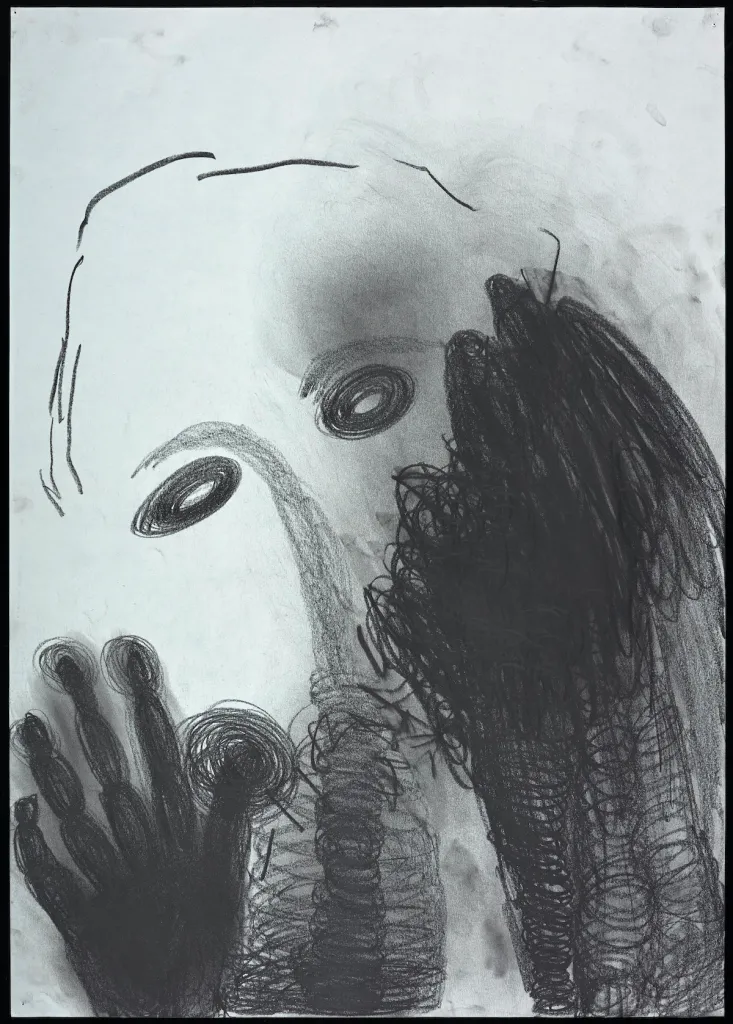

13. ミリアム・カーン《weinende frau nach picasso(29.12.1992)》(1992年)

ミリアム・カーンは、ピカソが泣く女を描いた絵について、嫌悪感を覚えつつも同時に惹きつけられると語っている。一方、フェミニストの美術史家たちには、この絵には暴力的で周りの人を操作しようとするピカソの傾向が強く出ているとする向きが多い。1994年に『PICASSO』というテキストを書いたカーンは、同年に朗読パフォーマンスの形でそれを発表した。そこで彼女は、ベルリンとバーゼルで開かれた展覧会で泣く女の絵を見て、当時ユーゴスラビアで起こっていた戦争の暴力を伝えるテレビ映像を思い出したと回想している。息もつかせぬような、ほとんど句読点のない文章の中で彼女はこう書いている。

「毎日テレビが私に見せる映像 解説つきで テレビの向こうから私の方を見ていた 拷問 強制収容所 レイプされる女性や少女たち 親族を墓に運ぶ女性の顔はピカソが描いた泣く女のような表情をしていた」

この1992年のドローイングは、ユーゴスラビアで起きていた残虐行為に対する反応としてカーンが制作した作品の1つだ。記憶をたぐりながら素早く描かれたこの絵には、背骨と2つの目、そして涙の奔流と思われる灰色の塊を持つ未完の存在が見える。ピカソ作品をもとにしたこの悲しみの描写は、カーンいわく女性特有の視点を表現しているという。このアプローチによって、「私が大好きだったこの芸術家の神話を乗り越え それを過去のものにし 歴史の中に位置づけることができた」と彼女は書いている。

14. エマ・エイモス《Muse Picasso》(1997年)

《Muse Picasso》という作品タイトルは一種の言葉遊びで、フランス各地にあるピカソ美術館(Musée Picasso)をもじりつつ、ピカソの名声は彼がミューズとした女性たちの上に築かれたことが暗示されている。このエプロンの作品を作ったエマ・エイモスが着目しているのは、ピカソと女性たちの間の不均衡な力関係なのだ。

エプロンに記されている「インスピレーション」や「画期的」、「天才」と言う言葉は、ピカソや、彼が描いたドラ・マール、フランソワーズ・ジロー、オルガ・コクローヴァなどの肖像を称賛する時に使われてきたものだが、彼女たち自身もさまざまな形で表現活動を行ったアーティストだった。近年になり、歴史家の間では、この女性たちの仕事を再評価しようという機運が高まっている。こうした歴史の見直しを意識してか、エイモスは自らの姿を作品に取り込み、「他者にとってのミューズ」の枠に収まらない、黒人女性アーティストとしての自分を力強くアピールしている。

エイモスは、ピカソが影響を受けたアフリカの文化にも焦点を当てている。現在のコンゴ民主共和国にあったクバ王国の布や、ガーナのケンテという布が使われたエプロンには、《アヴィニョンの娘たち》から抜粋した人物の顔(ピカソがペンデ族の仮面を参照して描いたもの)があしらわれている。エイモスはそこに自分の肖像も加えているが、これは自分自身にも存在価値があり、はるかに知名度が高い白人男性と比べても、なんら卑下する必要はないのだという彼女の意思表示だろう。エイモスが、カンバスではなく、家事や女性らしさと結びつけられるエプロンにこの絵を描いたのは、天才として祭り上げられているピカソを冷静に見直そうとする新たな試みと言える。

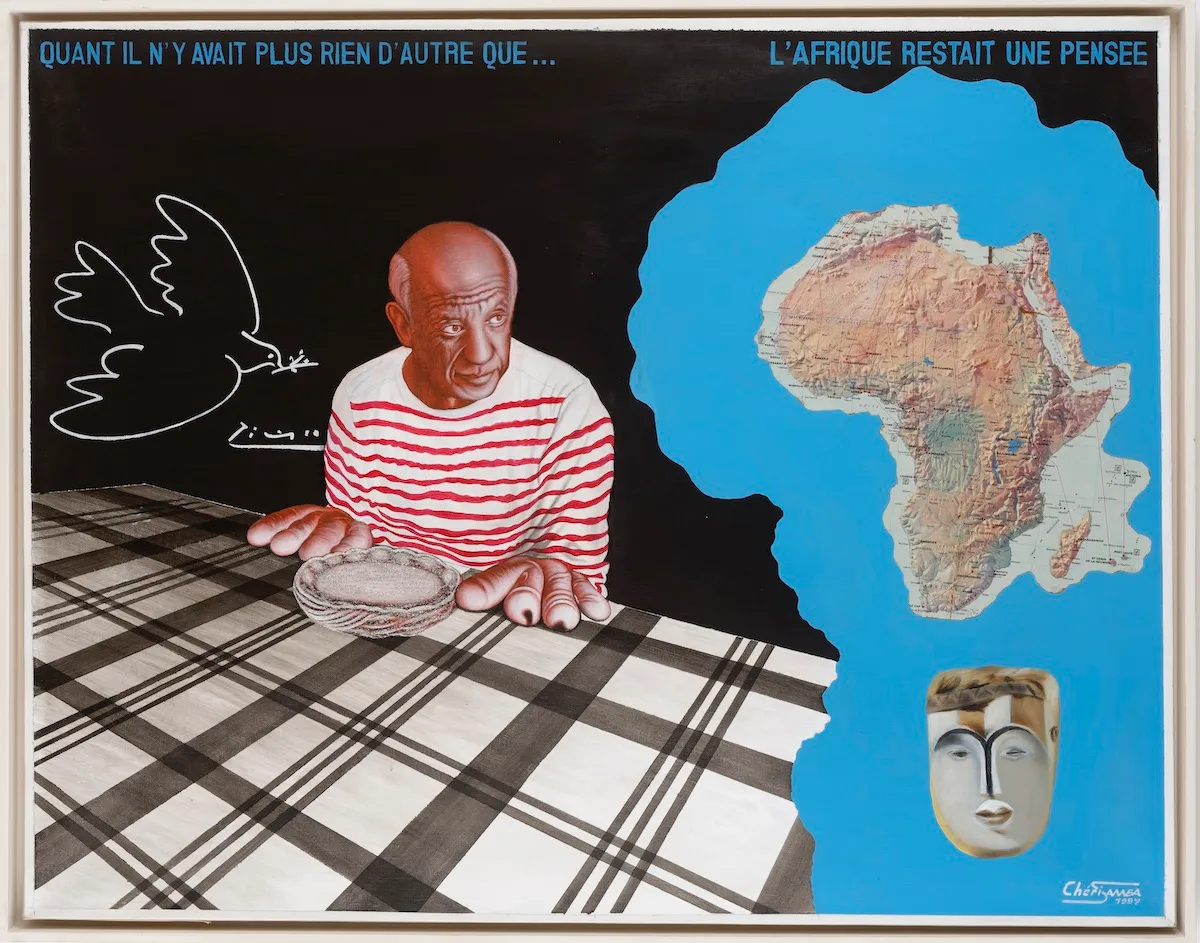

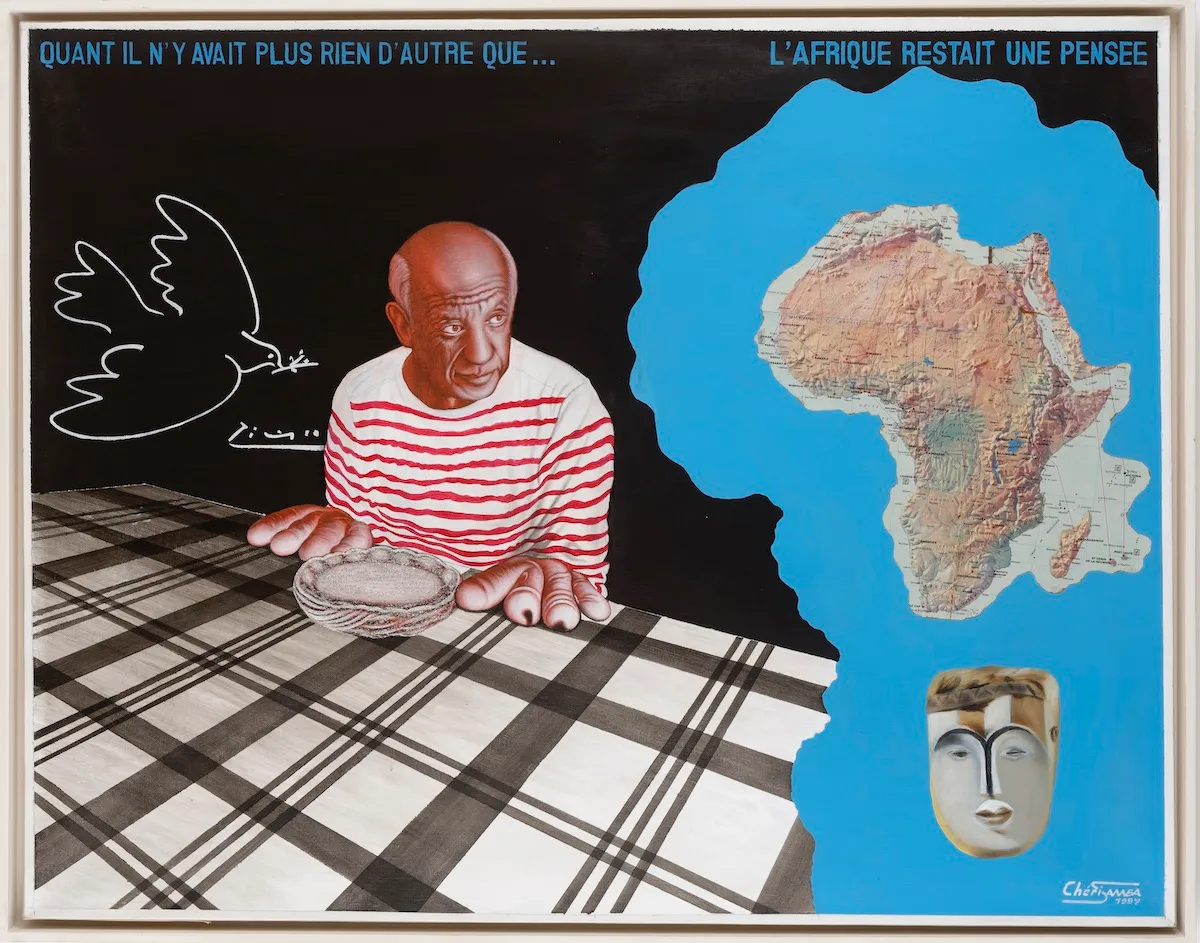

15. シェリ・サンバ《Quand il n'y avait plus rien d'autre que... L'Afrique restait une pensée》(1997年)

このリストに登場するほかの作家たちと同様、シェリ・サンバもピカソに批判的な目を向け、アフリカ美術を剽窃に等しい形で利用した西洋の近代アーティストの代表例として彼を扱っている。コンゴ民主共和国出身の画家であるサンバは、この作品でピカソの行為を問い直しながら、これを制作していた当時、ピカソ作品は世界中の美術館で見られたのに、アフリカの芸術家の作品は滅多に見ることができなかった事実を皮肉な調子でほのめかしている。

作品には、大きな手に見立てたパンを並べたテーブルに向かって座るピカソが描かれている。やはりこのリストに登場する森村泰昌も取り上げた、有名な写真から引用したピカソの姿だ。その横には、この写真と同じくらいよく知られているオリーブの枝をくわえた鳩の絵がある。ピカソが描いたこの絵は、今日では国際平和のシンボルとして知られているが、サンバに言わせればピカソの作品は平和とはほど遠い。なぜなら、20世紀初頭にアフリカ芸術を積極的に取り入れながらも、その地の芸術家を無視し続けた欧米の白人の先駆けがピカソだったからだ。

この作品のタイトルは、フランス語でこう書かれている。「全てやり尽くした後に、残っていたのがアフリカだった」。暗澹たる気持ちにさせられるこの言葉は、アフリカに対して行ってきたことに、西洋が今でも正しく向き合えていないことの表れだろう。

16. マウリツィオ・カテラン《Untitled(Picasso)》(1998年)

バナナを壁に貼り付けて、それをアートとして発表するずっと前にマウリツィオ・カテランが手がけたこの作品は、今やブランドのように見なされているピカソの名声を茶化したパフォーマンスだ。その舞台となったニューヨーク近代美術館(MoMA)がピカソの作品を展示してきた歴史は長く、彼が拠点を置いていたフランスの主要美術館よりも先にその作品を収蔵している。MoMAが1984年に開催したピカソの回顧展には100万人以上の人々が訪れ、その時に打ち立てられた入場者数記録は長い間破られなかった。

ピカソの名声に頼り続ける美術館を風刺するためか、カテランはMoMAの「Projects」シリーズの一部として開かれた展覧会で、俳優を雇ってピカソの格好をさせた。ボーダーシャツを着たこの偽ピカソは、約1カ月間の会期中、美術館のロビー付近を歩き回っており、来館者は彼と一緒に写真を撮ることもできた。ある印象的なショットには、床でくつろいでいる偽ピカソが写っている。このパフォーマンスでは、俳優が大きなピカソの頭をかぶっていたが、それはピカソの自己愛の大きさと、MoMAで彼の人気が桁外れに高まったことの両方を表していたのかもしれない。

17. ディア・アル=アザウィ《Mission of Destruction》(2004-7年)

これまで多くのアーティストたちが、ピカソ作品を取り上げながら、その主題を自らが生きる時代の出来事に置き換えてきた。イラク出身のアーティスト、ディア・アル=アザウィの《Mission of Destruction》も、ピカソが朝鮮戦争に対する抗議として描いた有名な絵画《Massacre in Korea》(1951)を参照したものだ。女性や子どもたちが銃を構えた兵士たちに処刑されているこの絵の構図を踏襲したアル=アザウィは、左側に市民を、右側に暴力的な兵士たちを配置している。もつれるようにして倒れる市民の体からは真っ赤な血飛沫がほとばしっているが、それ以外の部分の灰色のトーンはピカソがスペイン内戦の殺戮を描いた傑作《ゲルニカ》を思わせる。

アル=アザウィがこの絵で取り上げている主題はイラク戦争で、とりわけアメリカ軍の残虐行為に焦点を当てている。作品のタイトルは、ジョージ・W・ブッシュが2003年に行った悪名高い「任務完了演説」(*4)を思わせ、真の目的は勝利ではなく流血だったのではないかとほのめかしている。1951年にピカソが描いた反戦絵画を参照しながら、幅が15メートル近くもある大作を制作したアル=アザウィは、アメリカが諸外国に対して行ってきた無慈悲で非人道的な介入を、この2つの絵を通して批判している。

*4 イラク戦争開始から1カ月ほど経った2003年5月1日にブッシュ大統領(当時)が行ったスピーチ。「任務完了」と描かれた横断幕を背景に行われたスピーチは事実上の勝利宣言だったが、イラクでのアメリカ軍の戦いはその後何年も続いた。

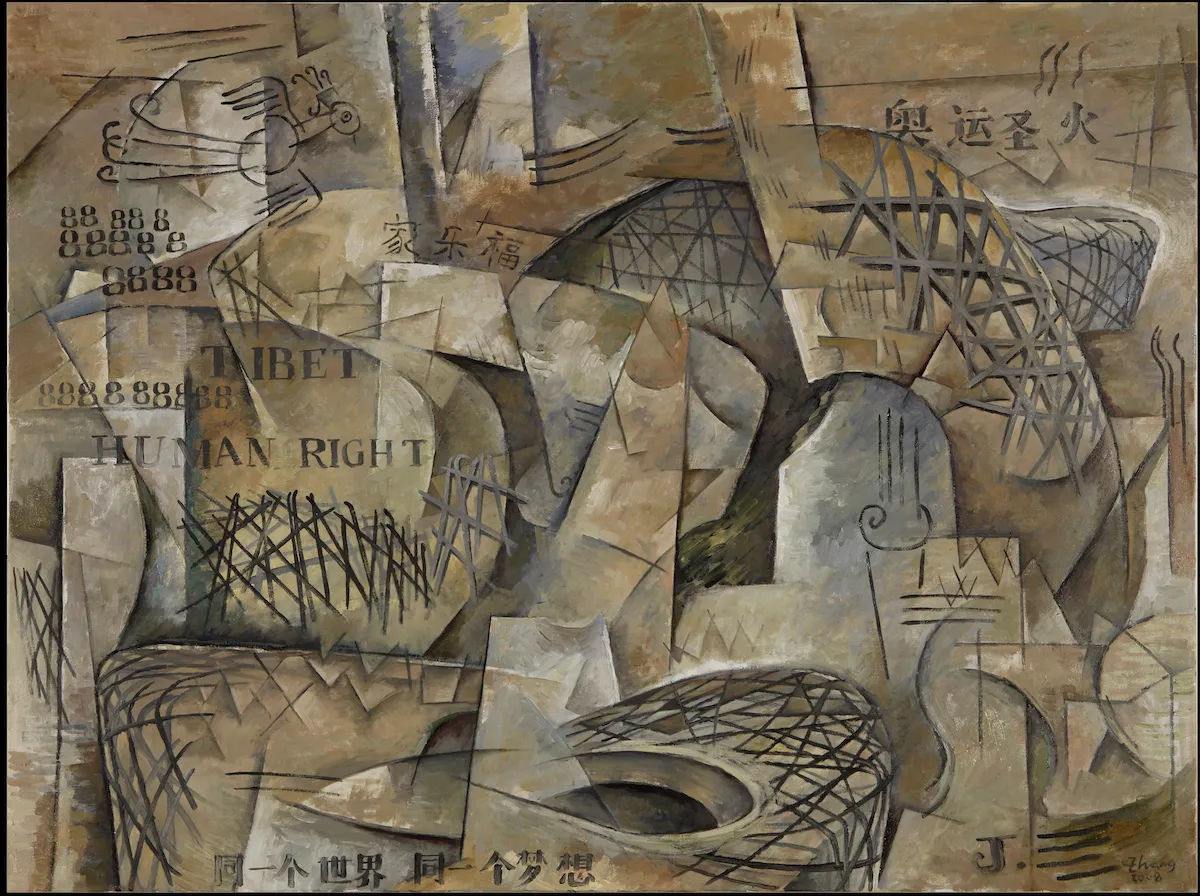

18. 張宏圖《Bird’s Nest in the Style of Cubism》(2008年)

分析的キュビスム時代のピカソ作品がどれほど政治的だったかについては、批評家の間でも意見が分かれるが、そのスタイルを現代風にアレンジした張宏圖(ジャン・ホントゥ)の《Bird’s Nest in the Style of Cubism》が、今日の政治的問題を扱っていることに疑いの余地はない。「キュビスム風に描かれた鳥の巣」を意味するタイトルが付けられたこの絵で張は、ところどころにテキストが散りばめられた幾何学的平面の集合として北京国家体育場を描いている。2008年の北京オリンピックの会場として建設されたこのスタジアムは、「鳥の巣」の愛称で呼ばれる。しかし、ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計したピカピカのスタジアムに批判的な目を向ける張のようなアーティストにとっては、中国のナショナリズムの象徴でしかない。

張が描いたスタジアムは、金属の線が絡み合った外壁の模様以外は原型を留めないほどバラバラだ。スタジアムを解体することで、張は中国政治の暗部を浮き彫りにしてみせている。中国政府が市民を抑圧し続けているチベットへのあからさまな言及があるなど、体制への批判が込められたこの絵は、北京への持ち込みを禁じられた。この禁止令に注目した欧米のメディアに対し、張は自らの信念を貫く姿勢を見せ、自らの作品でヨーロッパの名画に「今の時代の真の美しさ」を吹き込んだのだと語っている。

19. 森村泰昌《なにものかへのレクイエム(創造の劇場/パブロ・ピカソとしての私)》(2010年)

森村泰昌は、アルバート・アインシュタインや毛沢東をはじめとする数多くの有名人に扮したり、レンブラントやゴッホなどが手がけた名画の中の登場人物になりきったりした写真作品を制作するアーティストだ。性別や人種の境界、国と国の境を超えた自らの姿を提示する彼は、アイデンティティというものがどう演じられてきたかを見るものに突きつけている。

この作品は、ピカソがテーブルの前に座り、大きな手のように見えるパンを前にポーズをとっている(ロベール・ドアノーの)有名な写真をもとにしている。森村が手がけてきた多くの写真作品と同様、彼の変装は説得力はあるものの完璧ではない。作品中の「ピカソもどき」の禿げ頭と皺のある頬には、ゴムのような偽物臭さがある。森村はさらに、《ゲルニカ》の登場人物の顔を模った皿をテーブルの上に置き、後ろの棚にピカソの画集を並べるなど、元の写真にかなり手を加えている。新たに付け足されたこれらの要素は、森村の写真がいかに念入りに計算されたものであるか、さらにはピカソの天才としてのイメージがいかに周到に作られたものだったかを明らかにしている。

20. カレド・フラニ《Picasso in Palestine》(2011年)

最近では、パリからサンパウロまで世界中の大都市でピカソ作品を鑑賞できるが、それが不可能なのがパレスチナ自治区ヨルダン川西岸地区のラマラだ。しかし2011年のある時期、一時的にそれが可能になった。アーティストのカレド・フラニが《Picasso in Palestine(パレスチナのピカソ)》と題したコンセプチュアル・アートのプロジェクトでピカソの絵をこの街に持ち込むことに成功したのだ。この時の様子は、彼がラシッド・マシャラウィと共同制作した同名のドキュメンタリー映画に記録されている。

このプロジェクトのため、フラニはオランダのアイントホーフェンにあるファン・アッベ市立美術館が収蔵し、710万ドル(現在の為替レートで約10億円)の価値があるとされる《Buste de Femme》(1943)をラマラのパレスチナ国際芸術アカデミーに展示した。こうした美術作品の貸与は、ニューヨークやパリのような大都市の美術館では頻繁に行われている。しかし、軍事的緊張が続くこの地でそれを成功させるには、さまざまな問題をクリアしなければならず、フラニはこの絵をパレスチナに持ち込むために2年間を費やした。その過程で彼は、ヨルダン川西岸の施設への美術品の貸し出しにもオスロ合意(*5)が適用されるかどうかなど、通常は美術館が対応を迫られることのない難問にも直面している。また、これまでピカソの作品が展示されたことがないラマラに住む人々が、絵をどう受けとめるかという懸念もあったが、武装した2人の警備員に挟まれたピカソの絵がようやく公開されると、24日間で6000人が見に訪れたという。

*5 1993年にイスラエルとパレスチナ解放機構(PLO)の間で結ばれた協定。ヨルダン川西岸やガザ地区の占領地からイスラエルが暫時撤退し、パレスチナの暫定的な自治を認めるなど、和平への道を探るものだった。

21. レイチェル・ハリソン《Untitled》(2011年)

2012年にニューヨークのグリーン・ナフタリ・ギャラリーで開かれたレイチェル・ハリソンの個展は、彼女がそれまでに開いてきた展覧会と同じように謎めいたものだった。「The Help」という展覧会タイトルはおそらく、当時人種差別的なメロドラマだとして批判を浴びていたキャサリン・ストケットの人気小説(邦題『ヘルプ―心がつなぐストーリー』)にちなんだものだろう。また、この展覧会のためのプレスリリースには、ピカソに関する、「ほぼ間違いなく作り話だと思われる昔話」なるものが記載されていた。ピカソが写実主義を否定した理由や、ある男性の妻を彼がけなした逸話などが短くまとめられていたこの物語は、女性嫌悪について、そしてミューズという概念がいかに問題であるかを考察するための土台として提示されていた。

しかし、鑑賞者がギャラリーで目にしたのはプレスリリースの文章よりもずっと曖昧模糊としたもので、何やらよく分からない彫刻と、その前年にアルコール中毒で亡くなった歌手のエイミー・ワインハウスを描いた鉛筆画のシリーズが並んでいた。そこには、ワインハウスがマルティン・キッペンベルガーやピカソのような男性画家たちと戯れている絵もあれば、ピカソ作品の登場人物たちと並んでいる絵もあった。さらには、まだ10代の頃にピカソの恋人になったマリー=テレーズ・ウォルターや、《ラパン・アジルにて》(1905)などの作品でお馴染みの道化師も登場していた。この展示を見た批評家たちは大いに困惑し、ニューヨーカー誌でアートレビューを担当していたピーター・シェルダールは、「嘲笑とオマージュが混ざっているようにも感じられるが、全体としてまったく不可解だ」と書いている。

しかし、今にしてみればハリソンが意図していたことは明快だ。彼女は、ワインハウスやウォルター、ガートルード・スタインなど、多くの女性スターたちが歴史によって消費され、ひとくくりにされ、その時々の気分に合わせて作り直されることに疑問を投げかけていたのだ。欧米の多くの美術館がピカソ没後50周年を祝った2023年も、彼女たちの存在はほとんど無視されていた。その事実が、ハリソンのメッセージにさらに説得力を持たせている。

22. ケント・モンクマン《The Deposition》(2014年)

アイルランドとクリー族(北アメリカの先住民族)の血を引くアーティスト、ケント・モンクマンは、2014年に手がけた「Urban Res」シリーズで、自身が育ったカナダ・マニトバ州ウィニペグのノースエンド地区を描いた。モンクマンは、モダンアート作品から抜き出した登場人物を、この街のありふれた情景の中に配置しているが、彼がかつて語ったところによると、ここでは多くの先住民が「二級市民のように扱われていた」という。そして彼は、この街で経験した人種差別について考察するために、ピカソのような近代の男性アーティストたちの暴力性を取り上げている。

キリストの降架を意味するモンクマンの《The Deposition》の中では、《ゲルニカ》から抜き出された女性が、ピンクがかった色の肌で描かれている。ぐったりと横たわるこの女性を膝の上に乗せて支えているのは、複数の性別を行き来するミス・チーフ・イーグル・テスティクルというモンクマンの分身で、その2人を数人の先住民の人々が取り囲んでいる。この構図は、カラヴァッジョやロヒール・ファン・デル・ウェイデンなどの画家が何世紀も前に描いたキリスト降架の場面を思い起こさせるが、そこに登場する先住民は現代的な服装だ。モンクマンは以前CBCの番組で、ピカソをはじめとするモダンアートの画家を引き合いに出し、「私は、彼らが女性ヌードを描いた方法を引用して、先住民族に加えられた暴力、そして女性の精神に加えられた暴力について表現したかったのです」と語っている。

23. サラ・クワイナー《Women》(2015年)

サラ・クワイナーは、2019年にニューヨーク近代美術館(MoMA)の依頼を受けて、同美術館のコレクションの歴史や収蔵品をテーマにしたビデオシリーズ「Modern Art in Your Life」を制作した。MoMAは、《アヴィニョンの娘たち》など数多くのピカソ作品を収蔵しているが、クワイナーはそのうちの1点の映像を細部まで詳細に記録できるマクロレンズを使って撮影したという。彼女はそうすることで、ピカソの絵が表そうとしていたものと、隠そうとしていたものをあぶり出そうとしたのだと語っている。「花の絵のような、身近で無害そうな作品の中にも、政治的な問題をいくつも発見できます。私はそうした要素を抽出しようとしたのです」

この映像作品の4年前、クワイナーは《アヴィニョンの娘たち》の複製を撮影した写真《Women》で、すでに似たようなことをしていた。その中で、《アヴィニョンの娘たち》は誰かの手(おそらくクワイナー自身のもの)で触れられている。しかしこの写真は、一見するよりずっと複雑だ。指は全部で6本あり、そのうち5本はピカソが描いた5人の女性に触れ、残る1本は人物がいない部分に触れている。女性たちを意味するこの絵のタイトルは、絵の中の娘たちとその鑑賞者の両方を指しているのかもしれない。こうした絵画の鑑賞者は当然のように男性だと想定されているが、クワイナーの作品は女性に向けられていることを暗示しているのだ。

24. メキッタ・アフージャ《Le Damn Revisited》(2018年)

これまで多くの人々が、ピカソの《アヴィニョンの娘たち》の女性たちを、よそよそしいまなざしを持つ怪物的な存在として解釈してきた。アーティストのメキッタ・アフージャもその1人だ。しかし、残酷なまでにデフォルメされた人物たちを女性の視点から捉え直そうと、アフージャは《Le Damn》(2018)を制作した。この絵の中にいる女性たちの目は人間味に溢れ、1人は寂しげに遠くを見つめる妊婦のようで、中央の女性の胴体はピカソが1930年代に描いた泣く女に似ている。アフージャはこの絵のことを、「脱植民地化行為」だと言う。

同じ年、アフージャはこの絵の前に自分自身の姿を加えた新たな絵を制作した。新しい絵に描かれているのは青い布の上でくつろぐ作家自身の姿で、膨らんだお腹の上に片手を置き、胎児のエコー画像を持って微笑んでいる。流産や不妊、そして体外受精によって息子を授かったことを明かしているアフージャは、この《Le Damn Revisited》とその対になる作品について、女性の身体に対するピカソの暴力を浮き彫りにしつつ、それに反駁するものだと説明している。

25. ソフィ・カル「A toi de faire, ma mignonne」展(2023年)

ピカソ没後50年周年にあたる2023年は、それを記念する企画展が目白押しだった。パリのポンピドゥー・センターでは紙を支持体とした1000点もの作品を集めた大規模展が行われ、マドリードのソフィア王妃芸術センターでは「1906年のピカソ:大いなる変貌」が開催された。また、ニューヨークのブルックリン美術館で開かれた「It's Pablo-matic: Picasso According to Hannah Gadsby」は、多くの批判を呼んでいる。

だが、ソフィ・カルがパリのピカソ美術館で開いた展覧会は、それらとはまったく趣が違っていた。2018年に同美術館から展覧会を開かないかと打診された彼女は、ピカソについて語るべきことは何もないと感じ、考えた末に美術館の中身をすっかり入れ替えることにしたのだ。彼女が企画したのは、今も亡霊のように──時に悪霊のように──アートの世界に取り憑いて大きな存在感を放っている、ピカソの死後の生について考察する展覧会だった。

展示の中にはピカソの作品も含まれていたが、彼女はそれらをそのまま見せるのではなく、まるで住人が去った家の家具のように白い布で覆っていた。そして、カルと同世代の作家たちが作った200点ものオブジェが並ぶ《ゲルニカ》のための祭壇や、フランスの視覚障害者協会が資金集めのためにピカソに協力を求めたときのことをほのめかした視覚障害者の絵のシリーズなど、ピカソに捧げるいくつものオマージュも展示されていた。1973年に逝去した後もピカソは生き続けていると訴えているようなこの展覧会を取材したUS版ARTnewsに、カルはこう語っている。

「ピカソは、完成することはつまり死ぬことであると考え、遺言や遺書を書くことを拒んだといいます。『それでは死を招くようなものだ』とピカソなら言うでしょう。私はもっと遊び心をもっていたいと思いますが、根底にあるのはピカソと同じ恐怖心なのかもしれません」(翻訳:野澤朋代)

from ARTnews