ツタンカーメンの墓から盗まれた? 盗品疑惑の「バッタ型」彫刻、約6750万円で落札

- TEXT BY KAREN K. HO

ツタンカーメン統治時代に作られたとされるバッタ型の彫刻がイギリスのオークションに出品された。少年王の墓から出土した可能性を指摘する声が専門家から上がるなか、最終的に34万ポンド(約6751万円)で落札された。

ツタンカーメン統治時代に象牙と木で精巧に作られたバッタの彫刻が、7月27日にイギリスのオークションハウス、アポロ・アート・オークションズで34万ポンド(約6751万円)で落札された。

昆虫の形をしたこの作品は、節のある胴体、彩色された象牙製の上羽(市松模様の装飾付き)、木製の下羽、黒い目がはめ込まれた頭部を特徴としており、オークションハウスの説明によれば、「羽を外側に開けると小さな楕円形の空洞が現れる」という。

本作には30〜50万ポンド(約5960万〜9930万円)の予想落札価格が付けられていたが、エジプト美術史家たちは、ツタンカーメン王の墓を発見したイギリスの考古学者、ハワード・カーターによって盗まれた可能性があると指摘していた。カーターは墓の中で発見された数千点の品物の目録作成に何年も費やしたが、その中の一部は不法に彼のコレクションに加わったと一部で疑われている。

出自を説明する販促資料には、「この容器は、20世紀を代表するコレクターであるニューヨークのジョセフ・ブルマーや伝説的なゲノル・コレクションの手を経て、2007年にメリン・ギャラリーが請求書の原本とともに取得した」と記されていた。またオークションハウスは、この彫刻が過去に120万ドル(約1億7720万円)で取引されたことを証明する請求書の原本が付属していると説明。また、1948〜2002年までブルックリン美術館で、そして1969年にはメトロポリタン美術館で展示された実績があるという。

ゲノル・コレクションは、ブルックリン美術館の理事を長年勤めたアラステア・マーティンと妻のエディスが築いた個人コレクションだ。このコレクションからは、紀元前3000〜2800年頃に作られた石灰岩製のライオン像が出品され、最高落札額1800万ドル(現在の為替で約26億円)を大幅に上回る5710万ドル(同約84億円)で落札されている。

ニューヨーク・タイムズ紙の取材に対してアポロ・アート・オークションズは、バッタの彫刻がツタンカーメン王の墓から出土したことを示す「証拠は存在しない」と主張し、公式に発表されたいかなる目録にも記されていないと付け加えた。オークションハウスはまた、この遺物が略奪美術品データベースである「Art Loss Register」のリストに入っていなかったといい、同社から証明書が発行されたと述べた。

しかし、一部の専門家は長年にわたり、この工芸品がツタンカーメンの墓に由来するとみなしてきた。例えば、メトロポリタン美術館の元館長トマス・ホーヴィングは、自著『ツタンカーメン秘話』などでその可能性に言及している。

また、エジプト学者で、ドイツのハノーファーにあるアウグスト・ケストナー博物館のキュレーターを務めるクリスチャン・ローベンはニューヨーク・タイムズ紙の記事の中で、バッタ型作品は、王家の谷にあるツタンカーメンの墓から出土した遺物であると「強い確信をもっている」と語り、アポロ・アート・オークションズに反論。その理由として、密封された部屋からの出土であれば見られるはずの損傷がないこと、そしてこの作品の様式がツタンカーメン統治期間中のエジプトで確かに存在していたことを挙げている。

このように、専門家らは本作の出自に深刻な疑問を提起しているが、Art Loss Registerの法律顧問兼回収部長であるジェームズ・ラトクリフはニューヨーク・タイムズ紙に対し、エジプト政府が盗難報告や返還請求をしたことがないため、このバッタは「曖昧な領域」にあると語った。

ちなみに、カーターの略奪疑惑については、カータの死後に彼の遺品のなかからツタンカーメンの名前が刻まれた品物が姪によって発見されたことから、真実と見る向きも強い。それらはエジプトに返還されており、また2010年には、メトロポリタン美術館が所蔵していたカーターの遺品に含まれる19点が、ツタンカーメンの墓から出土したことを裏付ける「決定的な証拠」が得られたともされる。これらもすでにエジプトに帰還している。

考古学者としてのカーターの経歴についても執筆しているローベンは、今回のバッタ型彫刻もエジプトに返還されるべきだと述べ、「これは道徳的に間違っている」と指摘した。(翻訳:編集部)

from ARTnews

古代エジプト彫刻の常識を覆す発見! 墓荒らしが見逃した石像がサッカラ遺跡で出土|エジプトのサッカラ遺跡で、盗掘者が放置した石像が発見された。丸彫りと浮き彫りを併用したこの石像は、古王国時代に類例のない作品として、専門家たちの関心を呼んでいる。【続きを読む】Photo: Courtesy of Zahi Hawass Library

男性の後ろ脚に隠れる姿て彫られている少女。Photo: Courtesy of Zahi Hawass Library

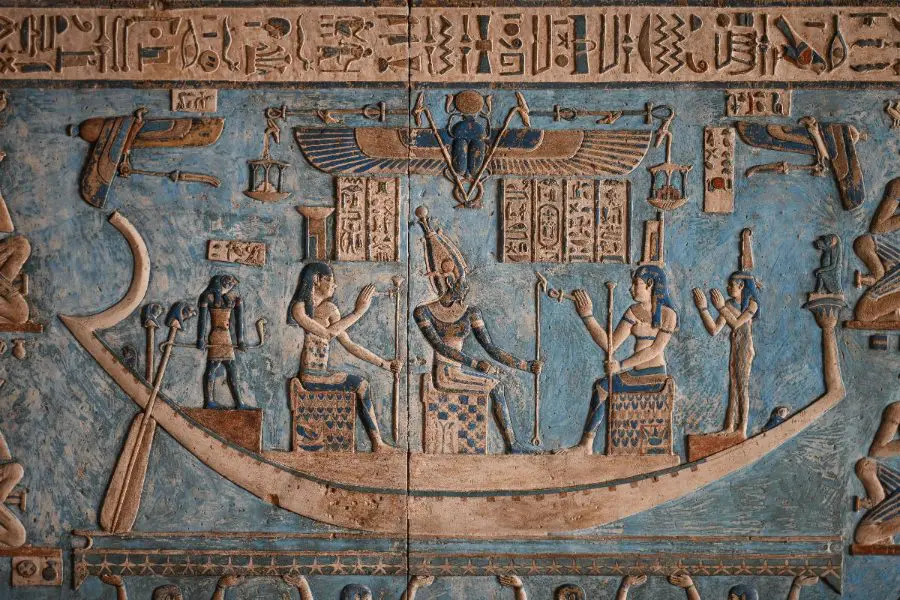

クレオパトラの墓に新たな手がかりか。水没した港と地下トンネルを発見した研究者は「時間の問題」|エジプト・アレクサンドリア西郊、タップ・オシリス・マグナ神殿遺跡のある海岸部の沖合で、水没した古代の港が見つかった。2022年の地下トンネル発掘に続き、クレオパトラの墓を発見する鍵になるものと考古学者らは見ている。【続きを読む】Photo: DEA / G. DAGLI ORTI/De Agostini via Getty Images

150年ぶり快挙! 古代エジプト「カノプス勅令」の新たな石碑を完全な状態で発見|古代エジプト、プトレマイオス3世治世下の紀元前238年に発布された「カノプス勅令」の、これまで知られていなかった複製が完全な形で見つかった。新たな石碑の出土は実に150年ぶりだという。【続きを読む】Photo DeAgostini/Getty Images

イエスが病を癒す壁画も──宗教の変遷を物語る古代エジプトの遺跡を発見|エジプトの西方砂漠にあるハルガ・オアシスで、西暦3世紀から7世紀にかけてのものと見られる都市の遺構が見つかった。古代エジプトに初期キリスト教が浸透したコプト時代を知る手がかりとなる建造物や遺物が出土している。【続きを読む】Photo: Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

エジプトの古代都市から3人の高級官僚の豪華な墓が出土。碑文が所有者特定の鍵に|エジプト観光・古代史省が、ルクソールのネクロポリスから新王国時代(第18~20王朝時代、紀元前1539年頃から1077年頃)の3人の高級官僚の墓が発見された。【続きを読む】Photo: Egypt Ministry of Tourism and Antiquities/AP

古代エジプトの「青色」が千年の眠りから目覚める! アメリカの研究チームが完全再現に成功|アメリカ・ワシントン州立大学が率いる研究チームが、古代エジプトの幻の合成顔料「エジプシャンブルー」の再現に成功した。【続きを読む】Photo: Bildagentur-online/Schoening/Universal Images Group via Getty Images

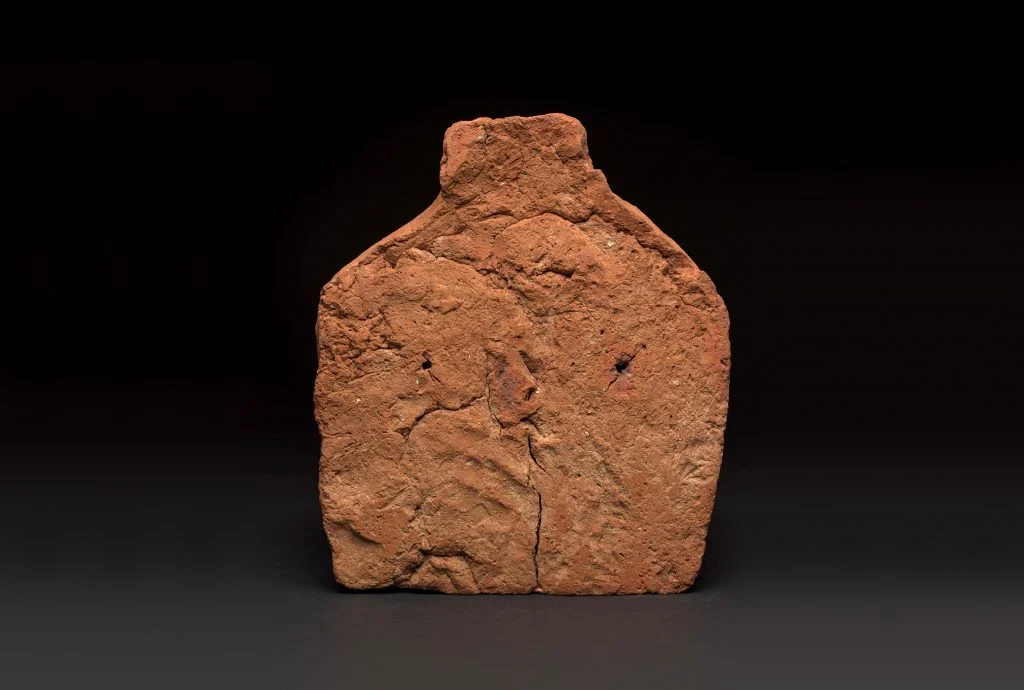

古代エジプトの「魂の家」から手形発見。4000年前の職人技を伝える稀少な資料|約4000年前に作られた古代エジプトの粘土製模型「魂の家」から、人の手形が見つかった。埋葬用に使われたこの模型には、制作時に誤って触れたとみられる職人の痕跡が残されていた。【続きを読む】Photo: Courtesy of The Fitzwilliam Museum

「魂の家」の底面。左下の部分に手形があるという。Photo: Courtesy of The Fitzwilliam Museum

手形部分のクロースアップ。Photo: Courtesy of The Fitzwilliam Museum

前面には食べ物などが供えられた。Photo: Courtesy of The Fitzwilliam Museum

古代エジプト写本に残された「人類滅亡の予言」──5000年前の警告、その謎に研究者が挑む|エジプトにあるネクロポリス、サッカラで考古学者たちが発掘調査を行ったところ、5000年前の写本を発見した。写本を解読すると、人類に共通する「恐ろしいメッセージ」が現れたという。【続きを読む】Photo: Wikimedia Commons

世界の七不思議「アレクサンドリアの大灯台」海底から巨大石材──歴史の空白を埋める手がかりに|フランス国立科学研究センターの調査チームが、世界七不思議の1つ、アレクサンドリアの大灯台の海底遺構から22個の巨大な石材を引き上げた。アレクサンドリア港の底からは、約30年前に初めて、遺跡と断定できる柱や彫像が発見されている。【続きを読む】Photo: Courtesy GEDEON Programmes / CEAlex

紀元前に建てられたエジプト軍事施設の建築様式と役割が明らかに|エジプト北部のシナイ砂漠にある遺跡、テル・アブ・サイフィで数十年前に発見された要塞の全貌を解明する新たな手がかりが見つかった。発掘調査によって、高度な要塞システムや石灰岩の道、兵士の宿舎が姿を現した。【続きを読む】Photo: Courtesy of Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

要塞へと続く道も発見されており、この下にはプトレマイオス朝に敷かれた道が埋まっている可能性がある。Photo: Courtesy of Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

ラムセス3世の碑文をヨルダン南部の岩壁で発見!|エジプト王ラムセス3世の碑文がヨルダン南部で発見され、ファラオの影響力がアラビア半島まで及んでいたことが証明された。この発見は古代エジプトの交易ネットワークと地域支配の実態を解明する重要な手がかりとなる。【続きを読む】Photo: Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images

ワディ・ラム砂漠で発見されたラムセス3世のカルトゥーシュ。Photo: Jordanian Ministry of Tourism and Antiquities

世界最古のピラミッドで古代エジプト王子の墓を発見|エジプトのサッカラで古代エジプト王子の墓が発見され、複数の重要な遺物も出土した。その中には異なる時代のものも含まれており、古代エジプトの埋葬施設が長期間にわたって再利用されていたことを裏付けている。【続きを読む】Photo: Courtesy Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

ありえない場所から古代エジプト新王国時代の集落跡を発見!|フランス国立科学研究センターの研究者らは、エジプトのマリウト湖近くのコム・エル・ヌグスで、約3500年前の古代エジプト新王国時代の集落跡を発見した。専門家は「同時代におけるエジプト西部国境の歴史を完全に書き替えるものだ」と語る【続きを読む】Photo: Courtesy of Sylvain Dhennin/Antiquity

ラムセス3世の軍司令官の墓は「リサイクル」?|エジプト考古最高評議会(SCA)の考古学調査団がエジプト北東部にあるテル・エル・マシュータ遺跡を調査したところ、古代ギリシャ、ローマ時代後期に作られた墓群とともに、ラムセス3世の時代にさかのぼる軍司令官の墓を発見した【続きを読む】Photo: Getty Images

発見された、ラムセス3世のカルトゥーシュが刻まれた金の指輪。Photo: Instagram/Luxor Times

発見された副葬品。Photo: Instagram/Luxor Times

発見された副葬品。Photo: Instagram/Luxor Times

テル・エル・マシュータ遺跡で見つかった墓の様子。Photo: Instagram/Luxor Times

エジプトのカルナック神殿で黄金の装飾品が出土|エジプト・ルクソールのカルナック神殿北西部での発掘作業中に、第26王朝初期のものと見られる黄金の指輪などの装飾品が見つかった。テーベの三柱神と呼ばれるアメン、ムト、コンスのアミュレットも含まれている。【続きを読む】Photo: Courtesy Wikimedia Commons

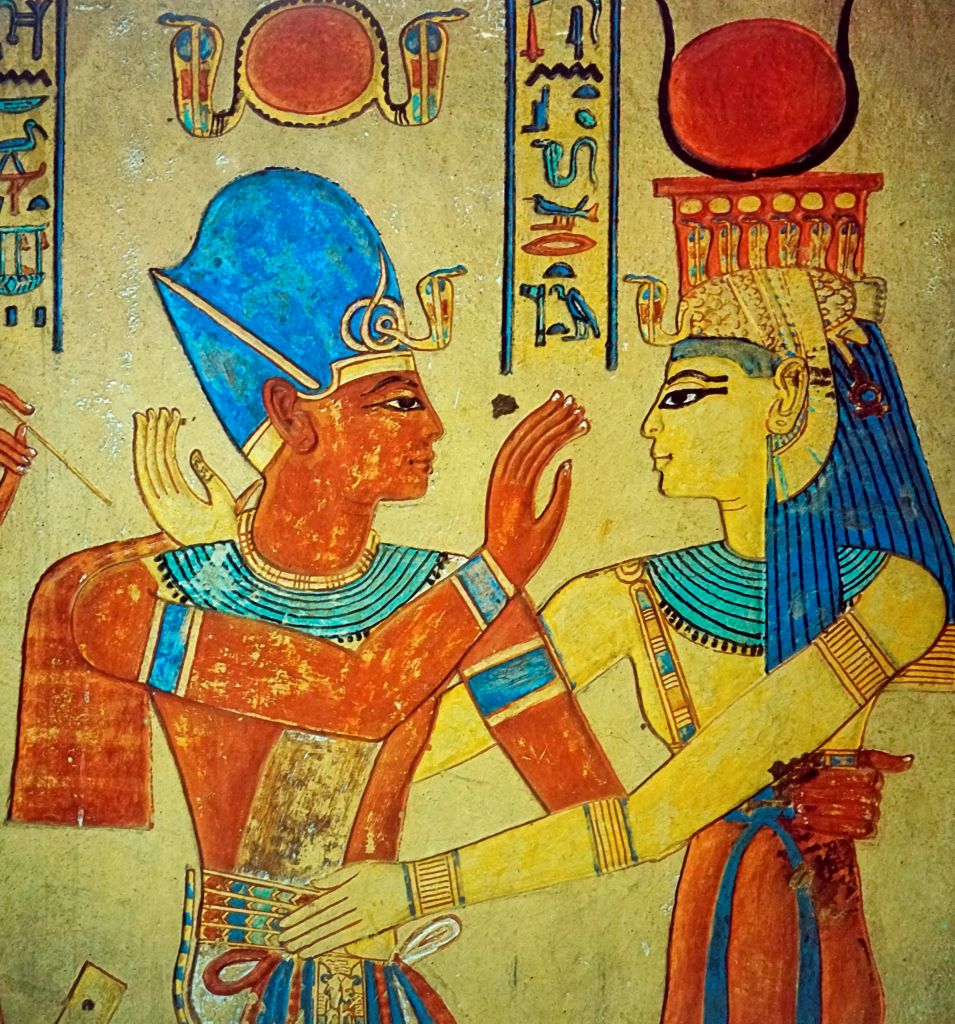

ツタンカーメン以来100年ぶりの快挙! 謎の王トトメス2世の墓を発見|エジプト観光・遺跡省は、古代エジプトのファラオ、トトメス2世の墓を発見したと発表した。これは1922年にイギリスの考古学者ハワード・カーターによってツタンカーメン王の墓が発見されて以来、実に103年振りの王族の埋葬室の発見となる。【続きを読む】Photo: Courtesy the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities

トトメス2世の墓から見つかった副葬品。Photo: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities

トトメス2世の墓の装飾。Photo: Facebook/Ministry of Tourism and Antiquities

「謎の王トトメス2世のミイラはここにある」──発掘チームが考古学史を覆す仮説を発表|古代エジプト第18王朝のファラオ、トトメス2世の墓が発見されたニュースは、古代遺跡ファンを大いに沸かせた。それ以外にも発掘チームは、この場所にトトメス2世のミイラが眠る墓室があると考えている。【続きを読む】Photo: Getty Images

古代エジプトのミイラは高級スパの香りがした!?|ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(UCL)とスロベニアのリュブリャナ大学による研究チームがカイロのエジプト博物館に展示・保管されている5000年前の古代エジプトのミイラから放たれる香りを調査した結果、「高級スパ」のような香りであったと発表した。【続きを読む】Photo: Oli Scarff/Getty Images

ギザの大ピラミッドを作業員が打ち砕く動画がSNSで炎上|ギザの大ピラミッドでハンマーやノミなどの道具を使って作業する作業員の動画がソーシャルメディアで拡散された後、「管理のずさんさ」を非難するエジプト学者やエジプト議会が声明を発表するなど物議を醸している。【続きを読む】Photo: Anadolu via Getty Images

ギザの大エジプト博物館の中を公開!|実に20年越しのプロジェクトとなった大エジプト博物館が、昨年10月ついに試験公開を開始した。本格オープンに向けて最終調整に入っている同館の特徴と、文脈を重視する展示の持つ意味を紹介する。【続きを読む】Photo: Courtesy of the Grand Egyptian Museum

大エジプト博物館の主要展示室の1つ。Photo: Courtesy of the Grand Egyptian Museum

さまざまな時代のファラオや神々の像が展示されている大階段。Photo: Courtesy of the Grand Egyptian Museum

大エジプト博物館の正面外観。Photo: Zyad Sirry/Courtesy of the Grand Egyptian Museum

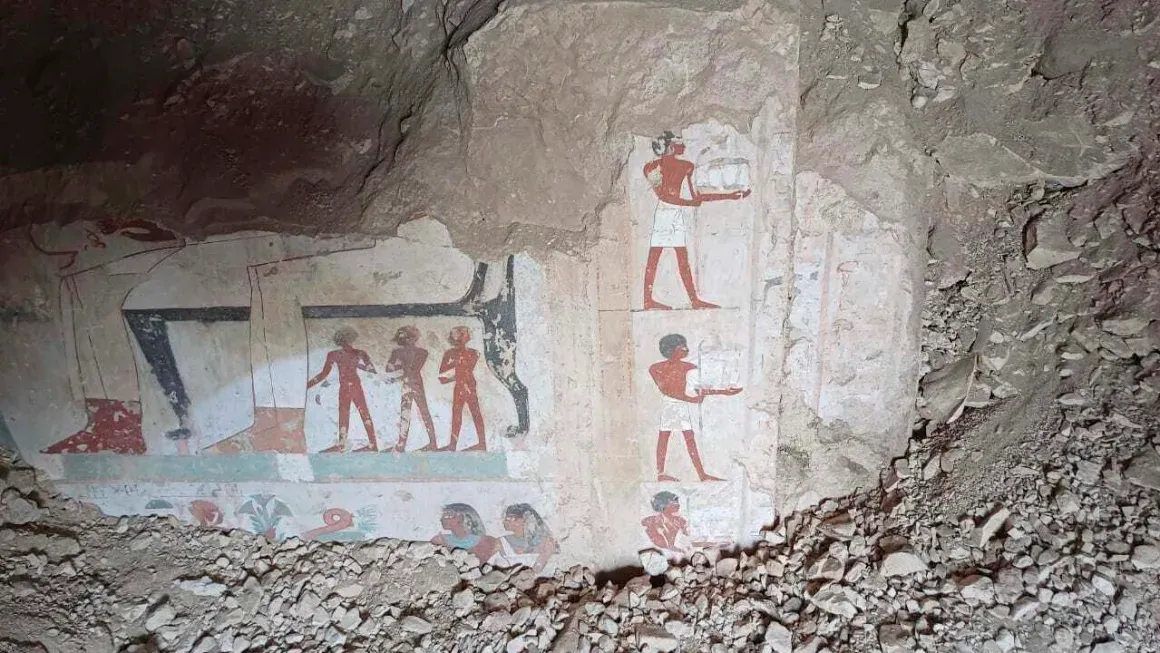

古代エジプトの「魔術師」が眠る墳墓を発見!|古代エジプト王のペピ2世が統治していた時代に生きた医師「ティティ・ナブ・フ」の墓が調査チームによって発見された。独特な彫刻やドローイングで墓は彩られており、当時の日常生活や文化の解明につながるとエジプト政府は発表している。【続きを読む】