日本の現代アート界を担う若手アーティスト30人──作家インタビューで読み解く芸術の未来

日本を代表するキュレーターとギャラリストの推薦をもとに、ARTnews JAPAN編集部が、これからのアートシーンを牽引する35歳以下の若手現代アーティスト30人を選定しました。リンクボタンから、それぞれの作家のインタビュー記事が見られます。

〈作家リスト(50音順)〉

石原海 / 磯村暖 / 井田幸昌 / 大岩雄典 / 皆藤齋 / 片山真理 / 川内理香子 / 木村翔馬 / 熊谷亜莉沙 / ナイル・ケティング / 近藤亜樹 / 西條茜 / 杉原玲那 / スクリプカリウ落合安奈 / 對木裕里 / 富田正宣 / 永田康祐 / 丹羽優太 / PUGMENT / 橋本晶子 / 潘逸舟 / 藤倉麻子 / 布施琳太郎 / マイケル・ホー / 水野里奈 / 迎英里子 / 村上早 / 持田敦子 / 百瀬文 / 森本啓太

石原海 Umi Ishihara

石原海は、映画監督兼アーティストだ。主な制作テーマは愛やジェンダー。政治や社会問題へも関心を向ける。大きな注目を集めたのは、東京藝術大学の卒業制作として制作された映画「忘却の先駆者」。記憶を失わなくなる薬の服用が義務付けられたオリンピック前の社会とアルツハイマーを患う母についての物語で、その後2019年にロッテルダム国際映画祭に正式出品された。近作の「重力の光」は、コロナ禍により留学先の英国から帰国し、引っ越した北九州で撮影したドキュメンタリー作品である。友人の親が牧師をする教会に約1年間通い、集う人たちによる聖書劇を主題にした。登場人物には、元生活困窮者もいる。社会にうまく適合できない状態にいる人や救いを求める人を肯定しようとする視線は、彼女の作品に共通した態度でもある。映画制作のほか、映像を基にしたインスタレーション作品も発表し、現代アートの領域でも高い評価を得ている。

磯村暖 Dan Isomura

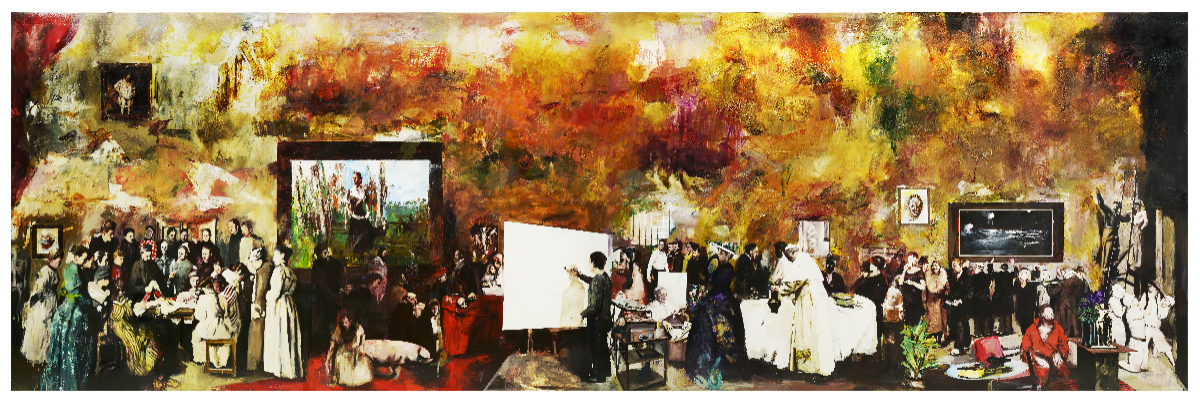

磯村暖は、絵画、彫刻、映像、インスタレーションなど多彩な手法で表現を行ってきた。その中でも自身のバックグラウンドや身近な人達と繋がる社会問題を反映させた作品たちが注目される。象徴的なのは、いくつかの作品に見られる地獄や亡者などのモチーフだ。悪しき者が落ちる場所である地獄を、ときにユーモラスにときに皮肉交じりに表現し、画一的に「悪」のレッテルを貼りがちな現実社会への批判を込める。タイのワットパイロンウア寺院や、2017年当時アジアで初めて同性婚を合法化する動きがあった台湾での滞在制作、またニューヨークで触れたクィア文化も、社会課題への関心を深めさせた。21年からは美術作家の海野林太郎とインスタレーション作品《Agitators’ Dreams or Floating Signages》を共同で制作するなど、新たな制作手法や表現にも挑戦する。

1992年東京都生まれ。東京都在住。2016年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。主な展覧会に、21年「アジア・アート・ビエンナーレ2021」(国立台湾美術館)、「ストレンジャーによろしく」(金沢市内各地)、19年「TOKYO2021―un/real engine―慰霊のエンジニアリング―」(TODA BUILDING)、18年「LOVE NOW」(EUKARYOTE)、17年「Good Neighbors」(ワタリウム美術館)。 Photo: Nong Rak

井田幸昌 Yukimasa Ida

井田幸昌は、すでに国際的に高い評価を集めている画家だ。サザビース香港が2021年に、台湾の歌手でアートコレクターのジェイ・チョウと共催したオークション「JAY CHOU x SOTHEBY'S」には、目玉の一つとして作品が出品された。最高予想価格を大きく超えて落札され、話題になった。一貫したテーマは「一期一会」。代表作は、家族や友人またバスキアやアンディ・ウォーホルら著名人をモチーフに描いた「Portrait」シリーズ、自身の心象風景や身近な無名の人々を出会ったその日に描く「End of today」シリーズなど。あくまで「中心は画家である自分」としつつも、近年は画家ならではの発想を生かして、ブロンズ像などの立体作品や版画も制作している。2021年は、ディオールとコラボレーションしたことや、前澤友作が国際宇宙ステーション(ISS)に井田の作品を持ち込んだことがニュースになり、様々なシーンから注目を集めた。

1990年鳥取県生まれ。横浜市在住。2019年東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。主な受賞歴に16年CAF賞(審査員特別賞)。主な展覧会に、21年「Here and Now」(Mariane Ibrahim Gallery)、20年「King of limbs」(Kaikai Kiki Gallery)、19年「Rhapsody」(Mayfair Salon)。作品集に『YUKIMASA IDA:Crystallization』(美術出版社)。

作家ウェブサイト Instagram スタジオInstagram

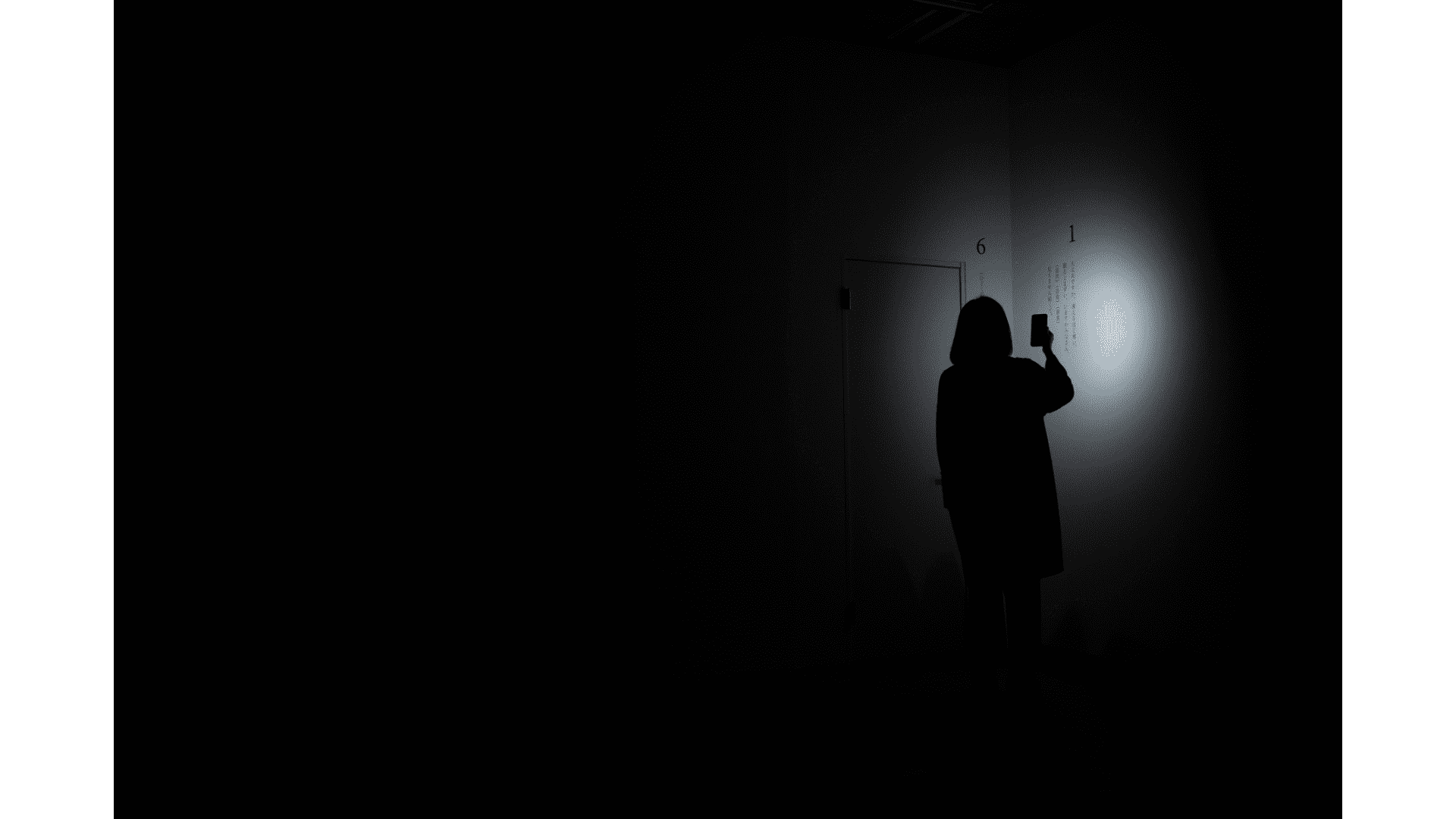

大岩雄典 Euske Oiwa

大岩雄典は、時空間や言語が持つ美的=政治的な側面を主題に、演劇や文学、ゲームなどの構造を参照してインスタレーション作品を制作してきた。代表作のひとつ《無闇|Blind》は、真っ暗闇の4隅に2個ずつ、怪談の語りの一節を記した作品だ。サミュエル・ベケットの戯曲「クワッド」(正方形の辺・対角線を、4人の役者が規則的に歩く作品)が参照されている。振られた番号の順にテキストを照らしながら読んでいくと、鑑賞者は自然と「クワッド」の役者と同じ動線をたどるはめになる。《バカンス》では、盗聴器ならぬ「盗言器」という架空の不気味な装置をめぐる漫才を制作。コント漫才に特有の、自分が物語を演じながらもふいにボケてしまうような「裂ける語り」を用いて、個人の実存に侵入するノイズの怪奇を空間的な比喩で検証するような作品だ。日本では数少ないインスタレーションの歴史・理論の研究者として、文芸誌や美術誌で執筆活動も展開。

1993年生まれ。現在は東京藝術大学大学院映像研究科博士後期課程在籍中。受賞歴に2017年CAF賞海外渡航費賞授与、19年「第16回『美術手帖』芸術評論募集」佳作入選。主な展覧会に、21年「Encounters in Parallel」(ANB Tokyo)、「見逃し配信|Catchup」(The 5th Floor)、「無闇|Blind」(TALION GALLERY)、20年「バカンス」(トーキョーアーツアンドスペース本郷)。 Photo: 中西真穂

作家ウェブサイト

皆藤齋 Itsuki Kaito

皆藤齋が描くのは、鮮烈な色づかいの中に常に不穏な空気が漂う油彩画だ。作品には、顔のない男性裸像や、体幹から切り離された手足、拘束具や刃物といったモチーフが登場する。性的あるいは非道徳的なイメージは、インターネット上にあるアンダーグラウンドのコンテンツの影響が色濃く、他人からは理解されがたいアンチモラルかつ個人的な享楽と、それに伴うナルシシズムと悲しみが描かれている。しかし一方で、一見すると非生産的な行為そのものがヒトを人間たらしめていると作家は言う。また、博物館や美術館の謎めいた収蔵品や、各国の神話などからも着想を得ている。個人的な快楽に供する時間と、共存・生産のために社会の中で生きる人間の葛藤や、個々のアイデンティティの発展を、自作の神話になぞらえて絵画上で解釈し、広く国内外で作品発表を続けている。

片山真理 Mari Katayama

片山真理は、自らの身体を模した手縫いのオブジェや、実際に自身が使用していた義足などを用いて細部まで演出を施したセルフポートレイトなど、様々な作品を制作している。セルフポートレートの撮影ではリモコンとセルフタイマーを使い「必ず自分でシャッターをきる」のがモットーだ。作品制作以外の主なプロジェクトとして、2011年より「ハイヒールプロジェクト」を展開。特注の義足用ハイヒールを装着し、「選択の自由」を掲げステージに立つ。故郷の群馬へ制作拠点を移してからは足尾銅山や渡良瀬川流域を取材し、《ashio copper mine》などの作品を制作。妊娠・出産で、祖父母からひ孫まで地続きになっていく世代と歴史の時間感覚に触れ、地元を流れる川に起きた出来事を身近に感じたといい、その感覚は、近年の《in the water》や《surface》といったセルフポートレイトのシリーズにも反映されている。足尾のほかフリントや水俣などでも撮影を行っており、さまざまな土地で起きた事実と自身の身体を重ね、「人工」と「自然」という区分の曖昧さや、「正しい身体」について問いかけている。

1987年生まれ、群馬県出身。2012年東京藝術大学大学院美術研究科先端芸術表現専攻修了。19年に出版した写真集『GIFT』(United Vagabonds)と「第58回ヴェネチア・ビエンナーレ」(イタリア・アルセナーレ、ジャルディーニ)への出品で第45回木村伊兵衛写真賞を受賞。主な個展に21年「leave-taking」(Akio Nagasawa Gallery)、21年「Home Again」(フランス・ヨーロッパ写真美術館)、2019年「Broken Heart」(英国・ホワイトレインボー)など。

Photo ©Mari Katayama courtesy of Akio Nagasawa Gallery

Instagram Twitter

川内理香子 Rikako Kawauchi

紙に鉛筆と水彩絵具で描いたシンプルなドローイングで知られる川内理香子。美大在学中の2015年に、資生堂ギャラリーの空間をドローイング作品のみで埋め尽くし、最年少でshiseido art egg賞を受賞し注目を集めた。以降、油彩によるペインティングから、針金、ゴムチューブ、ネオン管、樹脂といった様々な素材を用いた立体へと、表現の幅を広げているが、物の輪郭や境界となり得る「線」に対する繊細な感受性は一貫している。食と身体への関心を起点とした人体や食品といったモチーフや、神経や血管を想起させるような脈動する線が象徴的だ。また、クロード・レヴィ=ストロースの『神話論理』から着想を得て、自他の境界が複雑に入り交じる神話の世界を題材に制作を続けている。2020年に画集『drawings』(WAITINGROOM)を刊行した。

1990年東京都生まれ、東京都在住。2017年多摩美術大学大学院美術研究科絵画専攻油画研究領域修了。主な展覧会に、21年個展「afterimage aftermyth」(六本木ヒルズA/Dギャラリー)、個展「Empty Volumes」(WAITINGROOM)。22年VOCA賞、21年TERRADA ART AWARD 2021寺瀬由紀賞受賞。

Photo: Mie Morimoto

作家ウェブサイト

木村翔馬 Shoma Kimura

デジタル・ネイティブ世代の作家を自任する木村翔馬は、キャンバスに絵具で描く従来の絵画と、3DCGによる作品を並行して制作している。作品発表の場では両者を併置し、来場者は裸眼とVR(仮想現実)ゴーグルを装着した状態とで鑑賞する。京都市京セラ美術館で開催した個展では、現実空間にVR空間を重ね、VRゴーグルを装着すると会場が緑色の水の中に沈んだように見える演出を施した。会期中に開催された「ニュイ・ブランシュKYOTO」では、会場のガラス壁にライブペイントを実施。宙に浮いたように見える筆跡で、現実とVRが交錯する地下の展示空間へと鑑賞者を導いた。時代の環境や技術革新によって絵画表現が変化してきた歴史を踏まえて、「絵画を更新したい」と語る木村。ただし、無限の可能性を秘めた技術への礼賛ではなく、VRの制作・鑑賞時に感じる不自由さのほうが制作の動機になっているという。

1996年大阪府生まれ。2020年京都市立芸術大学大学院美術研究科修士課程絵画専攻修了。主な展覧会に、20年個展「ザ・トライアングル 木村翔馬:水中スペック」(京都市京セラ美術館)、18年個展「dreamの後から(浮遊する絵画とVRの不確定)」(ninetytwo13gallery)。18年京都市立芸術大学作品展・有志展2017市長賞、17年第4回CAF賞最優秀賞受賞。

Photo ©2020 KAMADO Photo: Naoki Miyashita

熊谷亜莉沙 Arisa Kumagai

熊谷亜莉沙は、不穏な雰囲気を漂わせる写実的な絵画作品をつくる。モチーフはジュエリーを身につけた素肌や、ベルサーチの服をまとった男性、つややかな豹(ヒョウ)のオブジェや献花など。絵の中でスポットライトを当てられ、真っ黒い背景から浮かび上がってくるようだ。モチーフは作家や家族の背景に関連している。家業は、大阪の遊郭街で営む高級ブランド専門のブティックだった。「華やかであることが世界の中心であること」とたたき込まれた一方で、バブル崩壊後の空虚さも体感しながら育った。装飾的な服はそうした消費社会が増幅させる人間の欲望を、献花は孤独死した父と母の関係を、豹のオブジェは夫への歪(いびつ)な憧れとその背後にある支配―従属関係を、暗示しているという。私的な主題と見えながら、彼女が関心を向けるのは、非合理的で矛盾に満ちた人間や世界のありようだ。富裕と貧困、生と死、愛と憎しみが、実は表裏一体であるという現実の一面をあぶり出す。

ナイル・ケティング Nile Koetting

パフォーマンスやサウンド、映像など様々なメディアを通じ、パフォーマティブなシナリオと空間を生み出すアーティスト、ナイル・ケティング。彼の五感に共鳴する環境を生み出す作品の数々は観客と作品空間をへだてることなく、既存の枠組みにとらわれない新たな作品体験を生み出しつづけている。近年のプロジェクト「Remain Calm」では、空間に呼応するように展示が都度サイトスペシフィックに変容し、センター・ポンピドゥー上海×ウエストバンド美術館や、パレ・ド・トーキョー、シャルジャ・アート・ファウンデーション等にて招聘され、国際的に高い評価を得た。またタイランド・ビエンナーレ2021にて発表された最新のインスタレーション作品《Reset Moments》(2021)は、キャンセルされ続けるフライトを待つ空港ラウンジが作品のインスピレーションとなった。パフォーマンスを含め、変容をし続けるインスタレーションは他に類を見ないアンビエンスを作り出し、高い注目を集めている。

近藤亜樹 Aki Kondo

画家の近藤亜樹は、「描くことは生きることそのもの」だと言う。明確に実感したきっかけは、東北芸術工科大学大学院に在学中に山形市で経験した東日本大震災だ。ShugoArtsのウェブサイトで公開されているインタビュービデオでは、当時、絵筆を持つことに罪悪感を覚えながらも、祈るように、日に何十枚も絵を描いたと語っている。気持ちに区切りをつけようと2016年、1年間絵筆を持つことを止め、短編映画「HIKARI」も制作した。ガラス板に筆を加えながらコマ撮りした油彩アニメーションと実写を組み合わせた映像作品で、東日本大震災の犠牲者への鎮魂とも言える。息子の出産も作風に大きく影響した。近作の《星、光る》は、生きることの幸せを真っ正面から描いた、いわば生命賛歌。幅5メートルを超える巨大なパネルに、生命力あふれる草花や動物に囲まれて、子を抱く母の姿が描かれている。

1987年北海道生まれ。山形県在住。2012年東北芸術工科大学大学院修了。主な展覧会に、21年「星、光る」(山形美術館)、20年「高松市美術館コレクション+身体とムービング」(高松市美術館)、18年「絵画の現在」(府中市美術館)。21年VOCA 奨励賞受賞。22年3月11日からの「VOCA展2022現代美術の展望─新しい平面の作家たち─」(上野の森美術館)に参加予定。作品集に21年『ここにあるしあわせ』(T&M Projects+ ShugoArts)。

Photo: Kohei Shikama

作家所属ギャラリーウェブサイト

西條茜 Akane Saijo

西條茜は、陶芸と現代美術の二つの領域を繋ぐような作品で知られる。創作の基盤にあるのは「虚構」という概念だ。多彩な釉薬(ゆうやく)で表面を装飾する一方で、陶磁器内部は焼成のために空洞でなければいけないという陶芸作品のあり方に、テーマパークの張りぼてのような虚構性を見いだす。国内外に点在する窯元を訪ね、土地の文化や史実と作家個人の体験や記憶を重ねることで作り上げた虚実曖昧な物語を、陶造形へと転換させている。また《コキイユ》(2019)をきっかけに、作品内部の空洞へ息を吹き込み音を発生させる作品や、自身の身体をなぞった有機的な形状の作品を展開する。2020年からは、声や息を用いたサウンドアーティストのバロンタン・ガブリエとユニット「TŌBOE」を組み、身体的なアプローチを深めながらパフォーマンスにも挑んでいる。

1989年兵庫県生まれ。2014年京都市立芸術大学大学院美術研究科工芸専攻陶磁器分野修了。20年度京都市芸術文化特別奨励者認定者。主な展覧会に、21年「胎内茶会」(京都市営地下鉄醍醐車庫)、「石塚源太+西條茜by ARTCOURT Gallery」(CADAN有楽町)、19年「越境する工芸」(金沢21世紀美術館)、「タブーの室礼」(ワコールスタディホール京都)。

Instagram

杉原玲那 Reina Sugihara

杉原玲那は、主に油絵を制作してきた。独特なのは、制作過程での作品との距離の取り方だ。「描くことと放置することを繰り返しながら絵を完成させ、また同時進行で複数の絵を描く癖がある」「小さい立体を作ったり、気になったオブジェクトを集めたりすることも好きで、これらは絵画作品の軸として機能することも多い」などと語る。2021年の個展「No cinders remain in ashes, but」で発表した絵の軸は喉(のど)仏だ。まず喉仏を模した小さな銀彫刻を制作し、その彫刻に関連した記憶や感情を、繰り返し絵にした。その上で、最終的に「自分から離れていった絵画」を選んで展示したという。17年には美術家の大谷透とアーティスト集団「im labor」を結成。ウェブサイトでの作家インタビューやレビュー記事の配信、東上野のプロジェクト空間「2×2×2」の運営などを通じ、アーティストと社会の接点を作る。

1988年東京都⽣まれ。2018年英国・ロイヤル・カレッジ・オブ・アート修了。主な展覧会に、21年「No cinders remain in ashes, but」(LAVENDER OPENER CHAIR)、「Under auspices of n/a/s/l」(AGUIRRE)、18年「FAKERS」(Thames-Side Gallery)。

作家所属ギャラリーウェブサイト

スクリプカリウ落合安奈 Ana Scripcariu-Ochiai

スクリプカリウ落合安奈は、日本とルーマニアをルーツに持つ。自らの「二つの母国に根を下ろす方法を摸索する」という切実な問題から発して、「土地と人の結びつき」をテーマに創作活動をしてきた。制作の基盤には、土着の祭りや民間信仰、土地の哲学などについての実地調査がある。2015年から続く「明滅する輪郭」シリーズは、二つの祖国で収集した名も知らぬ人々の写真を扱った。被写体の頭部には呼吸を暗示させるビニール袋を縫製し、実は人間は、場所や時間を超えて、空気を介してつながっていることを視覚的に示した。ベトナムでの滞在制作から生まれた《骨を、うめる- one's final home》は、人々の内に眠る帰属意識に焦点を当てた作品。江戸時代に現地に移住し、「鎖国政策」に翻弄(ほんろう)されながら没した日本人を取材する中で生まれた。これらの作品で提示される「隔たりを生むもの/それを超えていくもの」の姿は、分断や対立が深まる現代社会を生きるヒントになるかもしれない。

對木裕里 Yuri Tsuiki

對木裕里は石膏(せっこう)を中心に、さまざまな素材を取り入れた立体作品を制作している彫刻家。粘土をこねた手指の感触が残るような素朴な造形と、パステルカラーの彩色を特徴とする。抽象的な形の作品を野菜や果物と組み合わせて構成することもある。壁面に掛けて展示する浮き彫りのような作品も。時折登場するジャガイモのモチーフは、自然界に存在する、天地や表裏のない形状の象徴として用いている。對木の彫刻の基本的な制作方法は、水粘土で原型を作り石膏で型取りをするもの。もともとデザインの分野に興味があり、インテリアデザインから彫刻まで幅広い仕事をこなしたイサム・ノグチの作品に触れたことをきっかけに、武蔵野美術大学の彫刻科に入学。素材の選択によって制作方法が全く異なる彫塑(ちょうそ)表現に面白さを見いだした。物理的な制約をむしろ表現の可能性ととらえ、新しい彫刻を模索しているという。

富田正宣 Masanori Tomita

油彩による抽象絵画を中心に制作している富田正宣。油彩を選択する理由について、素材としての表現の幅の広さと自由度の高さを挙げる。とりわけ近年の作品は、そうした油彩の特質をとらえた、表情豊かな絵肌で見る者を引き付ける。しかし作家本人によれば、油彩は自身には不向きな画材であり、その扱いづらさゆえ魅力を感じているという。ものごとは多くの場合、整然を装いながらも、本来はさまざまな要素が交錯した複雑なものだ。そこに見つけたほころびのようなものが、制作の動機になっているのではないかと富田は語っている。また、作家の「名付け」という行為への関心をうかがうことができる作品タイトルにも注目したい。2022年は東京とパリで個展を予定している。

1989年熊本県生まれ、埼玉県在住。2013年東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。近年の展示に、21年「LA CONSTITUANTE」(Parliament、パリ)、18年個展「なぞるノロマ」(KAYOKOYUKI)、「Studio Exhibition」(大野智史スタジオ)、「Hikarie Contemporary Art Eye vol.9 小山登美夫監修〈through the glasses〉」(渋谷ヒカリエ)など。

Photo: Kei Okano

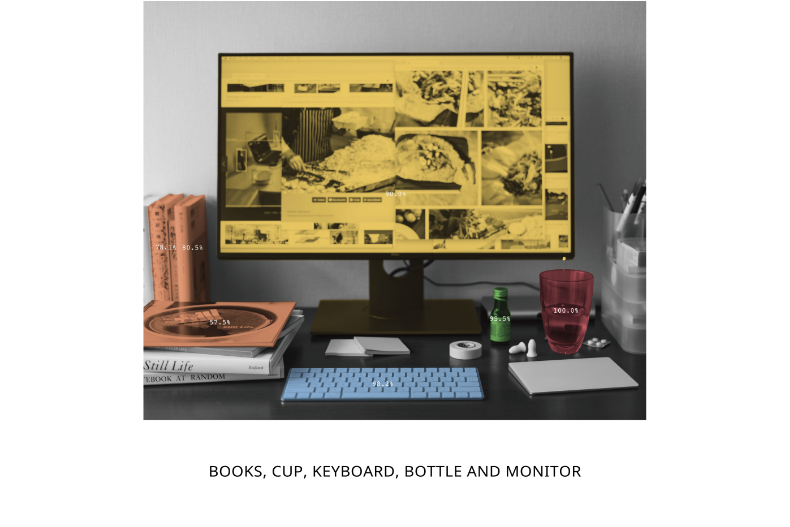

永田康祐 Kosuke Nagata

写真、映像、デジタルメディアを用いたインスタレーション、直近では3Dプリンターで出力した彫刻作品も発表している。永田康祐の作品は、我々がパソコンやスマートフォンのモニターを見た時に無意識に脳内でしている認識の処理法を改めて問い直す。端的な例が、画像編集ソフトの過剰な処理がもたらすだまし絵のような効果を取り入れた写真作品だ。2017年以降「ポストプロダクション」「ファンクションコンポジション」というシリーズとして発表を続けている。データで成立する図像を軸にした作品の一方で、調理と摂食というテーマも扱う。作家自ら料理を振る舞う映像作品では、文化と身体機能の関係を提示する。2021年の個展では、鑑賞者が作家と共に食事をする体験を取り込んだ作品も展開した。主なテキストに「Photoshop以降の写真作品:『写真装置』のソフトウェアについて」(『インスタグラムと現代視覚文化論』所収、2018年)がある。

1990年愛知県生まれ、神奈川県在住。2014年東京藝術大学大学院映像研究科修了。主な展覧会に、21年「Equilibres」(ANOMALY)、20年「約束の凝集vol.2永田康祐|イート」(gallery αM)、19年「あいちトリエンナーレ2019」(愛知県美術館)、18年「第10回恵比寿映像祭」(東京都写真美術館)、「オープンスペース2018」(NTTインターコミュニケーションセンター)。

作家所属ギャラリーウェブサイト Instagram Twitter

丹羽優太 Yuta Niwa

丹羽優太は、和紙、墨、顔料、膠(にかわ)といった素材を用い、日本の伝統的な絵画技法にならって作品を制作している画家。2020年からは水墨表現の幅を広げるため、北京に留学している。怪獣のように巨大なオオサンショウウオやナマズをモチーフに、地震や感染症などの厄災を扱う。大学院の修了制作は、12枚の襖(ふすま)から成るインスタレーション「大鯰(なまず)列島図襖絵」を発表した。同作は、かつて地震の元凶と見なされた大ナマズを中心に、阪神大震災、東日本大震災、熊本地震、北海道胆振東部地震の四つの震災の惨状を描く。大地震が多発した幕末に、なまず絵が流行したことに着想を得た。災害をユーモアに置換して悲しみを乗り切る人間のたくましさに、あらゆる時代に通じる創作行為の根源を探っている。同作で、京都造形芸術大学修了制作展大学院賞と、「アートアワード丸の内2019」ゲスト審査員賞を受賞した。

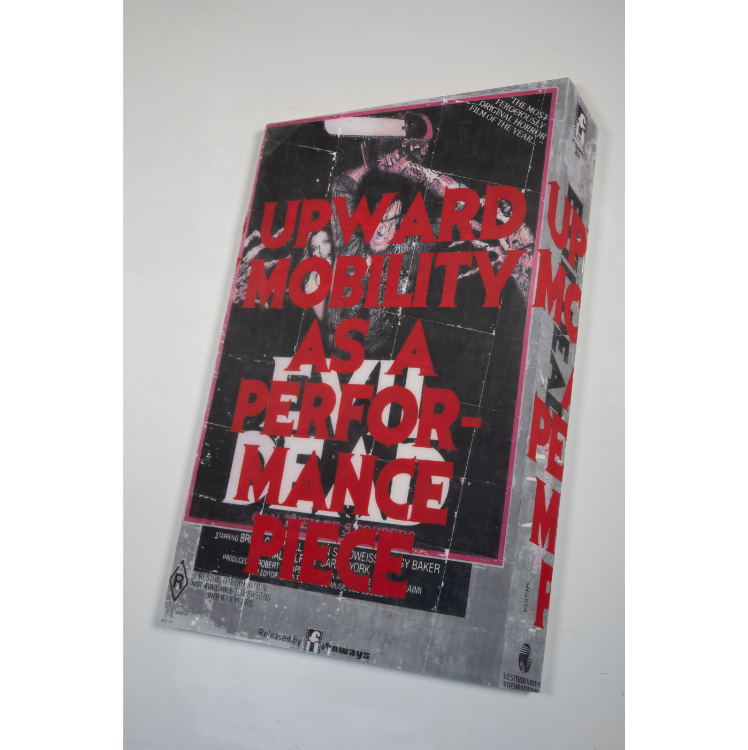

PUGMENT パグメント

PUGMENTは服飾にまつわるイメージと人の関係に着目して服作りをしてきた。設立当初より継続するプロジェクト「MAGNETIC DRESS」は、路上に落ちている服をiPhoneで撮影し、その画像を既製服の全面にプリント。さらにその服を着用し、服が落ちていた場所で撮影するというプロセスを経る。2020年春夏コレクション《Purple Plant》では、地下の工場を模したインスタレーションを展開。会場にはシルクスクリーン台が設置され、言葉が失われた世界を舞台に、街に残るTシャツの文字から人々が歴史の復元を試みるストーリーが設定された。「写真とファッション 90年代以降の関係性を探る」展では、インスタレーション《Materials and Recipes》を手がけた。また同展では、写真家ホンマタカシと協働した写真シリーズ「Images」(2019)も発表。ミリタリーウェア姿の沖縄の若者を撮影し、着る人や場所、状況によって服の持つ意味が変化することを提示した。2020-21年秋冬コレクション《Never Lonely》では、日本に輸入された海外製の古着を異なる生産国同士で組み合わせ、安全ピンで接合した服や衣装カバーを使って空間を構成した。

※2022年3月をもって、活動を休止することを発表した。

橋本晶子 Akiko Hashimoto

橋本晶子は、資生堂が企画する公募展「第14回shiseido art egg」で2020年にグランプリを受賞し、今後さらなる活躍が期待される作家のひとりだ。審査対象となった個展「Ask him」は、精緻(せいち)な鉛筆画を使ったインスタレーション。真っ白な空間に、点々と単色の鉛筆画を置く展示手法だった。だが、植物の影を描いた絵が、その手前に設置された別の絵の中の植物と呼応していたり、巨大なトレーシングペーパーに透き通るようなカーテンを描いた絵が窓のように置かれていたり、一方、何も描かれていない大きな紙がカーテンのように空調に揺れていたり。鑑賞者は、絵と空間の両方を認識しながら会場を巡ることになった。展示空間全体が、一回性のひとつの作品であることも特徴だ。空間から絵画を見る、また絵画から空間を見るというアプローチは、ふすま絵や天井画などで体感する空間認識に通じるものがあるとも言える。

1988年生まれ。東京都在住。2015年武蔵野美術大学大学院造形研究科修士課程日本画コース修了。主な受賞歴に、20年第14回shiseido art egg賞。主な展覧会に21年「I saw it, it was yours.」(ギャラリー小柳)、20年「Ask him」(資生堂ギャラリー)、18年「Yesterday's story」(Cite internationale des arts、パリ)、「It's soon.」(Little Barrel)。

作家ウェブサイト

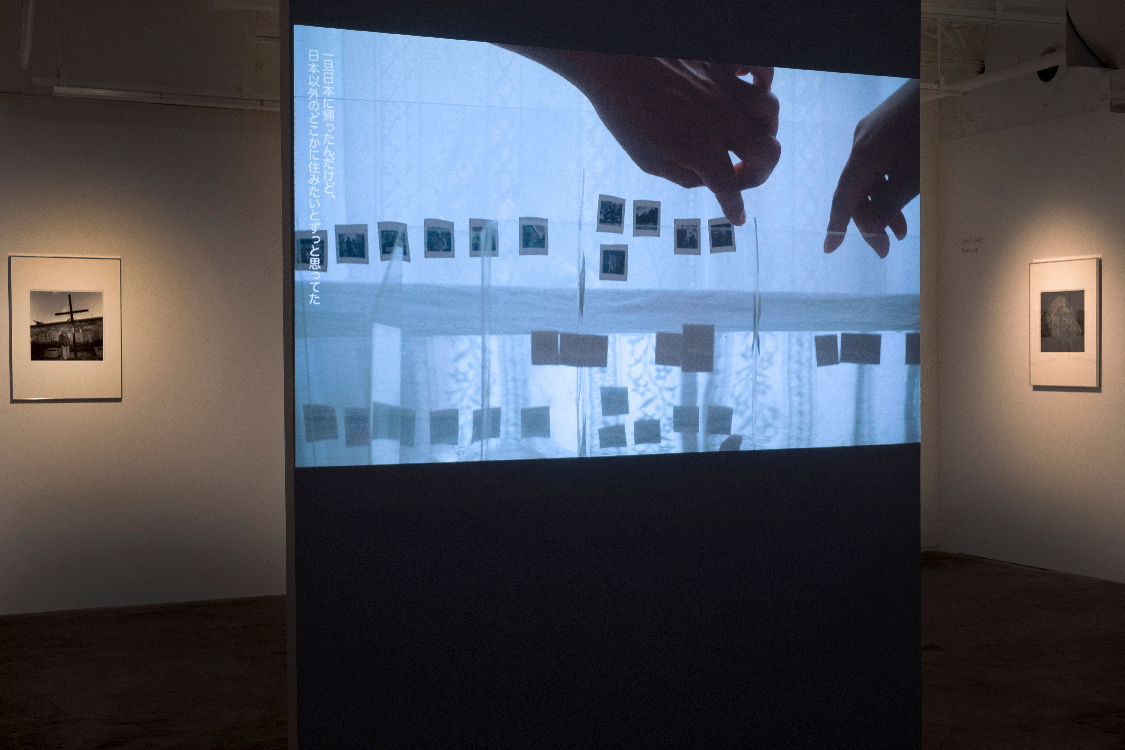

潘逸舟 Ishu Han

9歳で中国・上海から青森に移り住んだ潘逸舟は、多くの作品で人間と居場所の関係について言及している。映像、インスタレーション、写真、絵画まで、様々なメディアを用いる。時には自らのパフォーマンスも交え、当事者と他者の間にあるものを探っている。作品のモチーフとしてたびたび登場する海景は、絶えず変化し続ける豊穣(ほうじょう)の象徴であると同時に、政治的な境界をも示唆する。「日産アートアワード2020」では、消波ブロックの形をした立体が海面を漂う映像を中心に構成したインスタレーションを発表。極めて詩的な作品だが、立体を覆うアルミニウム製の防寒シートは、社会的弱者が直面する苦境を痛切に訴えている。それまで彼がテーマとしてきた、移動によって変化する社会と個の問題を、パンデミックがもたらした社会的距離と孤立という課題の中で昇華させたとして、高く評価された。

藤倉麻子 Asako Fujikura

藤倉麻子は、主に3DCGによる映像作品やAR(拡張現実)技術を駆使した制作活動で注目を集める。初期の作品《群生地放送》は、仮想の都市で高速道路や街灯、工業製品などのモチーフが、生き物あるいは亡霊のように動きだす不思議な映像作品。イメージの源泉は、幼少期に育った都市近郊の、平らな土地に巨大な高速道路やショッピングモールが立つ光景にあるという。実空間での試みも面白い。2021年の個展「Paradise for Free」では、3DCGの映像をプロジェクションで上映するギャラリー内に、映像に出てくる一部のオブジェクトを抜き出し立体物として制作し配置。実在と仮想の関係性を揺さぶった。同年のグループ展「CULTURE GATE to JAPAN」で発表したのは、過去の映像作品に登場したピンクの庭の岩。作品に貼られたQRコードから仮想空間につながる仕組みで、新しい風景展示のあり方を示した。

布施琳太郎 Rintaro Fuse

映像や絵画を中心に、さまざまなメディアを用いた表現をしている布施琳太郎。現代詩の可能性に着目し、自作の詩を交えて構成した映像作品なども発表。活動は幅広く、展覧会評や文芸評論を多数執筆し、展覧会のキュレーションも手がけている。iPhoneの登場後に急速に変化した生活習慣や価値観を題材にした作品や論考が多い。2019年に発表した評論「新しい孤独」は、第16回美術手帖芸術評論募集で佳作に入選、東京芸術大学美術館に買い上げになった。2020年の緊急事態宣言下では、詩人の水沢なおと共に、一人ずつしかアクセスできないウェブページを会場とした二人展「隔離式濃厚接触室」を開催。これまで繰り返し語ってきた「新しい孤独」に、コロナ下の新しい生活様式によって強制される孤独の意味を加え、展覧会での鑑賞体験の再考を促した。同展の情報はSNSを中心に拡散され、大きな注目を集めた。

マイケル・ホー Michael Rikio Ming Hee Ho

マイケル・ホーは、作品と鑑賞者の「対話」を促すことをテーマに、平面や彫刻を制作している。近作の絵画シリーズでは、グローバル企業のロゴマークや銃、デジタルの顔文字など、視覚的なインパクトの強い図柄の上に、暗示的に言葉を載せる。文字の内容はあいまいで多義的だ。あえて「わかりにくさ」を残すことで、鑑賞者を揺さぶり、見た人のなかで後々まで対話が続くことを意図しているという。作品の形状も特徴的だ。当初は正方形のキャンバスに絵を描いていたが、2020年頃からは画布を変形させ、平面ながら立体的に見える作品に発展させた。陰影や遠近法でそこに物があるように描く絵画の「イリュージョニズム(幻覚法)」と、彫刻的な表現の融合を試み、新しい鑑賞体験の可能性を探る。東京・新大久保のアートコミュニティスペース「UGO」の一員としても活動。ガラパゴス的とも言える日本のアートシーンやマーケットにも関心を寄せる。

水野里奈 Rina Mizuno

ボールペンと油彩による絵画作品を制作している。作家自身でさえ驚くような作品が出来れば、鑑賞者には驚き以上の何かが生まれるのではないかと語る水野里奈。中東の細密画のような装飾性、水墨画に用いられるダイナミックな筆致。意図的なキャンバス地の露出、工芸的な絵の具の盛り上げ。さまざまな技法を習得し、相反する要素を一つの画面に同居させることで作品の強度を高め、独自の作風を築いてきた。複数の要素が伯仲する画面は、近年ますます緊張感を増している。2017年には、大原美術館(岡山・倉敷市)が主催する滞在制作プログラムの招へい作家に選出された。約3カ月の滞在で、幅5メートルを超える大作を含むエネルギッシュな作品4点を制作し、注目された。「見ても見きることのできない」絵画を目指しているという。

迎英里子 Eriko Mukai

迎英里子は「アプローチ」と呼ばれるシリーズにおいて、屠畜(とちく)、石油の精製、金利政策、放射性崩壊、婚姻制度といった、実社会や自然界において見えづらい、あるいは全体を把握しづらいような「体系」に肉薄(アプローチ)する。「体系」は、それぞれ固有の人、もの、制度が絡まり合っているのだが、迎はそれらを剥身(むきみ)の唯物論として——触ることができ、重さを持ち、目に見えるものたちの集まりとして——造形化している。ここで興味深いのは、迎の実践が解剖的フェティッシュや「図解」による教育的効果に留まっていない点である。見る者が「鑑賞(アプローチ)」するのは、作品が体現している「体系」それ自体だけではなく、むしろまったく独立した別の体系たちでもあるからだ。作品に動員された素材自体が持つ物理的な性質があり、手順に基づいて行為する黒子(たち)の身体があり、迎自身による原理の解釈がある。肯定されている鑑賞(アプローチ)は思ったより広い。それは細部への注目、目移り、誤解、今起こった出来事の部分的な脳内再生だ。

村上早 Saki Murakami

銅版画家の村上早は、自身の制作技法であるリフトグランド・エッチングを、人の心の傷と治癒の過程になぞらえる。彼女にとって銅版は人の心、そこにつける傷は心的外傷と同等のもの、またインクは血であり、それを刷り取る紙はガーゼや包帯だという。実家は獣医業。けがや病気に苦しむ動物の姿が比較的身近にあった。自身も幼少期に大きな手術を経験し、入院体験から夜が来ることの不安や恐怖、トラウマを抱えながら生きてきた。主に描くのは、動物や顔のない人間、眠る人、落下事故の瞬間や、血が滴り落ちる心臓など。幼い頃の記憶や体験を基にすることもあれば、映画の一場面や本の一節、散歩中に見つけた生き物に着想を得ることもあるという。不穏さや残酷さをのぞかせながらも、作品の奥には子供の頃に誰もが想像したような寓話(ぐうわ)的世界が広がる。近年は版画以外の技法にも関心を寄せており、今後の新展開が期待される。

1992年群馬県生まれ。群馬県在住。2016年武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻版画コース修了。主な受賞歴に、17年群馬青年ビエンナーレ2017優秀賞、16年VOCA展入選、アートアワードトーキョー丸の内フランス大使館賞、15年第6回山本鼎版画大賞展大賞。主な展覧会に、21年「カオスモス6―沈黙の春に」(佐倉市美術館)、19年「放輕松―動漫謬想的秘密花園」(銀川當代美術館)、「gone girls 村上早展」(上田市美術館ほか)。

作家所属ギャラリーウェブサイト

持田敦子 Atsuko Mochida

持田敦子は、既存の空間や建造物に、壁面や足場などの仮設的な性格を持つ異物を挿入・貫通させたインスタレーション作品を発表している。複数の芸術賞を受賞した《T家の転回》は、祖母の住居の縁側と室内の一部を円形にくり抜き回転させた作品。祖母と共同生活をしながら、老朽化した家屋の記憶をたどったプロジェクトを土台にしている。持田はこれまで、あえて実現可能性の低い計画を提示し、実現させるまでの過程での様々な葛藤を作品に反映させることを重視してきた。コロナ禍で準備段階から開催の中止が懸念された「札幌国際芸術祭2020」では、理論上永遠に伸び続ける階段のプランを発表。オンラインでの開催となった同芸術祭で、アンビルト(建たない)作品の可能性を示した。現在、移住した長野で地域のコミュニティに少しずつ歩み寄りながら、新プロジェクトに向けて動き出している。

1989年東京都生まれ、長野県在住。2018年バウハウス大学大学院および東京藝術大学大学院先端芸術表現専攻修了。受賞歴に、21年TERRADA ART AWARD片岡真実賞、18年東京藝術大学サロン・ド・プランタン賞、CAF賞齋藤精一賞、アートアワードトーキョー丸の内今村有策賞。18-19年公益財団法人ポーラ美術振興財団在外研修員。 Photo: Pezhman Zahed

作家ウェブサイト

百瀬文 Aya Momose

百瀬文は主に、映像作品の制作とパフォーマンスによる表現をしている。大学卒業制作の映像作品《聞こえない木下さんに聞いたいくつかのこと》は、ろう者との対話を題材にした。音声以外によるコミュニケーションを模索し、以降の彼女の作家活動の方向性を示した。同作は2013年の発表以来、各所で繰り返し公開されている。フィクションと事実を織り交ぜて制作する作品は、社会的な抑圧に抵抗する声なき声をすくい上げることを試みている。16年制作の《山羊を抱く/貧しき文法》は、戦地における性暴力の歴史に目を向け、21年に発表した《Flos Pavonis》は、ポーランドで人工妊娠中絶がほぼ全面禁止となる司法判断が下された時事問題を取り扱った。国家権力によって管理される個人の身体や欲求をテーマとするこれらの作品は、コロナ禍による行動規制の下でより強いメッセージ性を持っている。

1988年東京都生まれ、東京都在住。2013年武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻油絵コース修了。主な展覧会に、21年「新・今日の作家展2021日常の輪郭」(横浜市民ギャラリー)、16年「六本木クロッシング2016展:僕の身体、あなたの声」(森美術館)、15年「アーティスト・ファイル2015隣の部屋―日本と韓国の作家たち」(国立新美術館)。コレクションに、愛知県美術館、大阪中之島美術館、横浜美術館。

作家ウェブサイト

森本啓太 Keita Morimoto

森本啓太は16歳でカナダ・トロントへ移住し、同国を中心に、英国や米国で油彩画を発表してきた。2021年に帰国し、活動拠点を東京に移した。近年、主として題材にしているのは都市の風景。社会経済活動が沈静化する早朝や深夜帯の様子だ。バロック期の絵画をほうふつとさせるドラマチックな光と影で、常夜灯に照らし出された街の片隅を描き出している。分かりやすく特徴的な場所を題材から避けているため、おおよそは察せられるものの、モデルとなった風景を具体的に特定することは難しい。これから始まる物語を予感させる作品で、絵画史でいうマジックリアリズムの系譜に位置付けることも可能だろう。現代人の「生きづらさ」の理由の一つに、作家は相互監視的な社会システムを挙げる。日常の中で見過ごされがちな何げない風景に静かに目を向けることで、軽やかに「生きづらさ」からの脱出を図っているようだ。

1990年大阪府生まれ。東京都在住。2012年オンタリオ芸術大学(現・OCAD大学)卒業。2014年個展「The Nightwatchers」(トロント現代美術館)。2019年トロント・アーツ・カウンシルのヴィジュアルアーティストグラント、バーモント・スタジオ・センター・フェローシップ。トロントのベル・トリニティ・スクエアに作品が恒久展示されているほか、コレクションにアーバンネーション美術館(ベルリン)など。

作家Instagram